- DYNABOOK T65/DGのメンテナンスを依頼された

- PCの仕様などを情報収集

- 動作が遅いという状況確認

- Windows10 1809のままだった

- 時間の浪費、復旧後の動作を想定してSSD換装を推奨した

- SSDへのコピー

- HDDからSSDへの換装

- ノートパソコンの正しい開閉について

- 破損箇所を補修する接着剤のリサーチ

- UVレジンでヒンジ部ネジ受けを固定成功

- Windows10 22H2アップデートが戻ってしまう「0x80d02018」

- 念の為App Readinessサービスを有効にして22H2へ

- Windowsはもう終わりにして欲しい

- 取り外したHDDはUSB外付けHDDとして再利用

- 最後にまとめ

- 追記:依頼者に返却したら喜ばれました

DYNABOOK T65/DGのメンテナンスを依頼された

職場の知人から、Windowsパソコンが凄く遅いので診て欲しいと依頼がありました。事前に「結構前に買ったノートパソコン」だというので、「おそらくWindows10だろうからLinux系にOSを変更すれればまだ使えるかも?」という話をして「とりあえず預かって診断してみますね」という流れになりました。

預かったノートパソコンは、TOSHIBA DYNABOOK T65/DG(PT65DGP-RJA)というモデルでした。所謂15インチノートでかなり画面がデカいノートパソコンです。重量もどっしりと重いです。特徴的なのは「SOUND BY ONKYO」となっているので音楽再生などには有利な音響特性を実現しているっぽいです。預かって自宅に持ち帰って空き時間に診断するということで了承を得ました。

依頼人が考えている用途としては、「子供がExcelやWordの操作の練習に使えるよにしたい」とのこと。自分用は新たにPCを買い直したらしいので、子供の学習用に使えればという要望でした。という事はWindows縛りの依頼です。サクッとLinux MintなんかにしてしまえばLinuxユーザー1名獲得で動作が遅い問題も解決かと思っていたのですが残念です。

PCの仕様などを情報収集

まずTOSHIBAのサイトでこのPCの情報収集です。しかしTOSHIBAの製品ページは消されているらしく公式情報で得られるのは商品カタログからの情報に絞られました。

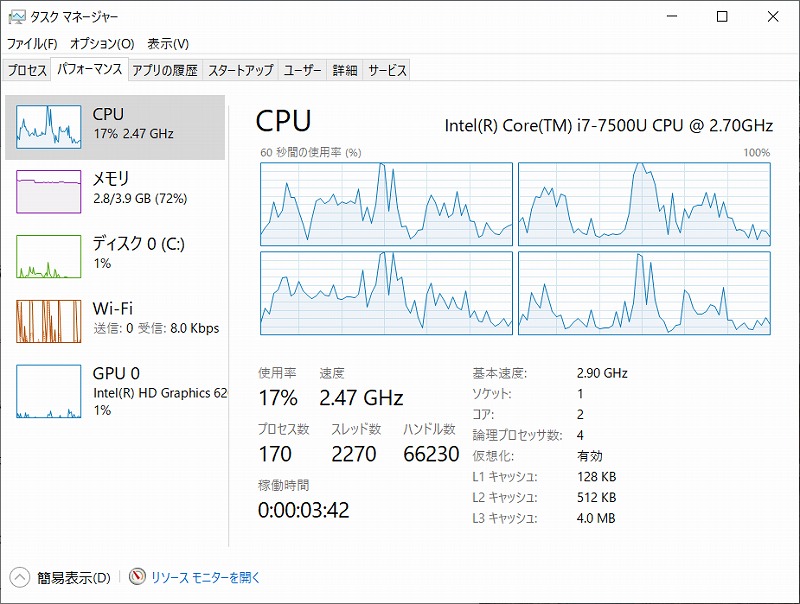

ここからWindows10 Home、Intel Core i7-7500Uというi7でもローエンド系のCPUが搭載されていることが分かりました。第7世代のi7にしては貧弱なDualCore 4スレッドの様です。困ったのはSSDではなくHDD仕様で、DDR4メモリーが4GBしか実装されていません。

こんなクソな仕様で販売しちゃいけないだろ!

と言いたくなる様な商品ですな。

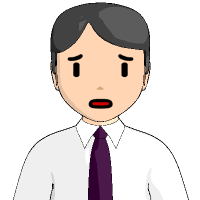

動作が遅いという状況確認

電源を入れて状態を確認します。OSが起動してくるまでめちゃくちゃ遅くてHDD仕様ならではの遅さです。すかさずタスクマネージャを起動してしばらく待つと、HDDが100%に張り付いていて動作の遅さの原因はHDDの遅さが根源だというのが見て取れます。HDDが足を引っ張っているのは経験上間違いないと思われます。

とりあえず原因となるHDDの遅さ解消として、SSDに換装したいのですが自分のPCでは無いので現状で出来る範囲復旧させてみるしかありません。

Windows Updateが動き出してにっちもさっちも行かない状態ですな。

ここから時間がどんどん浪費されて行くことになりました・・・

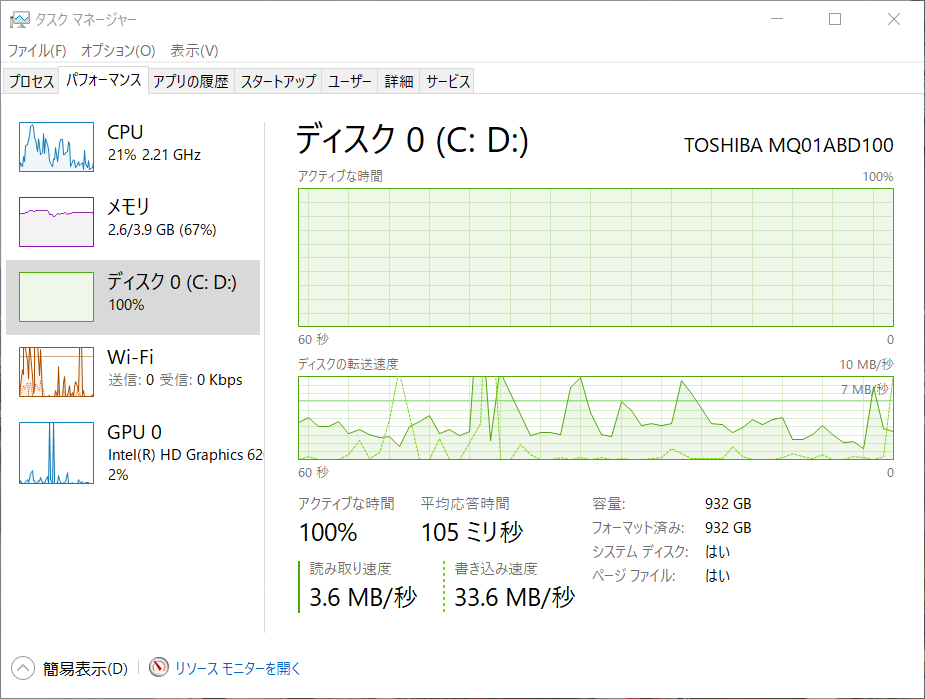

Windows10 1809のままだった

何を操作しても遅いので現状把握でも時間がかかります。Windows10のアップデートが滞っている状態だったのでシステム情報を確認したところ、出荷時の仕様によると「Creators Update」で始まっているので、1809ということは初期の頃からWindows Updateがトラブってそのままになっていたということが分かります。

既にMicrosoftはWindows10向けのUpdateは22H2しか配布していないので段階的なアップデートも出来ません。時間がかかりそうですが走らせてみることにします。とにかく時間がかかります。7時間、8時間かかってようやく95%まで来ました。

この後、再起動やらの手順になってくるのですが、それも延々と待たされて80%付近から劇的に遅くなって終わりません。明日も仕事なのでこれ以上付き合ってられないので寝ることにします。

目が覚めて見てみると100%に到達したのかWindows10の画面に戻っていました。翌日の仕事が終わって帰ってきて確認すると・・・1809のままでした。何も変わっていませんでした。どうやらWindows10 22H2 Updateの失敗を繰り返しに陥りました。時間をかけてアップデートを走らせたのに堂々巡りでどうしようもなくなりました。この下りは以前にも記した記憶があります。(私のデスクトップPCで起こった症状に似ています。1809から22H2までスキップさせるのは今回のケースが初めてですが。)

以前は、Windows10のサービスを有効にしてからUpdateを実行することで、この堂々巡りから抜け出すことが出来てWindows10 22H2のアップデートに成功しました。今回のケースも類似しているっぽいですがなんとなく動きが違う様にも感じます。

時間の浪費、復旧後の動作を想定してSSD換装を推奨した

もう10年以上前からシステムDISKにHDDはありえないよ。

依頼者の知人に状況を報告して、HDDが遅いので作業も進まないし、このままHDDに負担をかけ続けたらシステムが破損して復元出来なくなる可能性もあることを説明しました。また問題を回避したとしても現実的な動作レスポンスが得られないであろうことから、SSDへの換装を勧めました。

すると、SSDに替えても良いかなと思ってるけど部品代がいくらかかるのだろうか?という質問が返ってきたので、現状1TBのHDDが載っていて、半分にパーティション切りしていて、残り半分は全く使ってないこと、Cドライブも10%も使ってないことから500GB程度あれば十分足りるので、KIOXIAのSSDを勧めることにしました。KIOXIAは旧TOSHIBAの国内メーカーですし、3年保証もついた信頼性が高いコスパの良いSSDです。

その時の販売価格(¥4,080)だという事を伝えると、思ってたより安いからSSDに換装して欲しいというのでAmazonで手配しました。ついでに浮いたHDDを外付けHDDとして活用出来るようにUSB−HDDケースを提案しました。この透明ケースは私も使っていますがフタがスライド式になっているので工具不要で換装出来るので便利です。SMARTには非対応ですが安いですしコレで十分です。

SSDへのコピー

HDDからSSDへのコピーはツールを使うことになりますが、私はいつも使っているツールを使用しました。

コピーツールは色々ありますし、クルーシャルのSSDなんかの場合にはLite版が付いてくるのでツールを持っていない人はクルーシャルがオススメかも知れません。

HDDからSSDへの換装

コピーが終わったので換装する前に動作確認をしようと思ったのですが、TOSHIBAのUEFIからBOOTシーケンスを変更しても、USB-SSDからのブートが上手く出来ません。TOSHIBA DYNABOOKも使いにくくなったなと感じました。

仕方ないので換装する為に、DYNABOOK T65/DGを開けることにします。事前リサーチした情報によると、ネジの数が多い、プラスチックツメのひっかかりが開けにくいという情報がありあました。Let’s note SZ/SVの様にネジの数が多いだけでは無さそうなので、注意して開けないといけないなという気持ちで開けます。

数多いネジを外していて、ヒンジ部のネジが1本嫌な感触でした。ジャリっとした感触でネジが抜けません。コレは・・・どうやらヒンジ部の1本はネジ受け部(プラスチック筐体側)が割れてしまっていると思われます。苦慮しながらネジを外すことに成功し、ケースのツメはさほど難なく開けることが出来ました。

ネジを回した時の違和感で気分が滅入りそうになりましたよ。

新たな問題が発覚しました。ヒンジ部のネジが1本効かない状態になっているので、このまま無理やり使うとヒンジ部のプラスチック基台がボロボロに割れてしまうのが目に見えています。

幸いというか基台部分は残っているので、エポキシ系接着剤を買ってネジ受け(金属)を適切な位置に固定する必要があります。破損したプラスチック破片が2つ見つかりましたが、この後もう1つ見つかって3つの破片で復元はできそうです。ただ・・接着剤で接着しても元通りの強度は得られないんじゃないかと思われます。

依頼者である知人に状況報告すると、時間はかかっても構わないので直して欲しいというので、DIY修理をすることにしました。HDDからSSDへの換装は楽勝だったので予定外の作業発生です。

信頼性とコスパの良さで今回もKIOXIA EXCERIA 480GBを選びました。

ノートパソコンの正しい開閉について

これは仕事がら経験が多いのですが、ノートパソコンのヒンジ割れは左側が多いんです。おそらく多くの人が何も考えずに左手で画面の角を持って開け閉めしていると思います。

ノートパソコンのヒンジはドアのヒンジと違って、液晶画面の角度を保持する構造になっており開閉時に摩擦が生じる様になっています。これを力で無理くり開閉すると液晶パネル部が歪んで片方のヒンジに力がかかるんですよね。これは力学的なことを想像するだけでもわかると思います。(私は力学的なことまでは説明できませんが想像はできます)

挿絵の様に、画面片側の角を持って開閉するのは✖です。もし角を持って開閉したいなら両方の手で均等に力をかけて開閉することです。現実的には挿絵の通り真ん中(Webカメラがついている場合が多い)の位置を持って開閉すれば、ヒンジに偏った無理な力はかかりません。なぜなら左右に分散されるからです。

知人にも指導しなくてはと思って、上の図はWordでちゃっちゃと作成したものです。愛用のノートパソコンをお使いの方は、意識して開閉するようにしてみて下さい。ヒンジの破損トラブルのリスクを劇的に減らすことが出来ます。

ヒンジ部破損の原因の多くはユーザーの扱いに問題ありです

破損箇所を補修する接着剤のリサーチ

ヒンジ部のプラスチック割れを補修する方法についてリサーチです。使い方にもよると思いますが(私はヒンジを壊したことがありません)、過度に力がかかるヒンジ部なので元通り以上の強度が無いとまた破損してしまいます。(使い方の指導をするにしても)

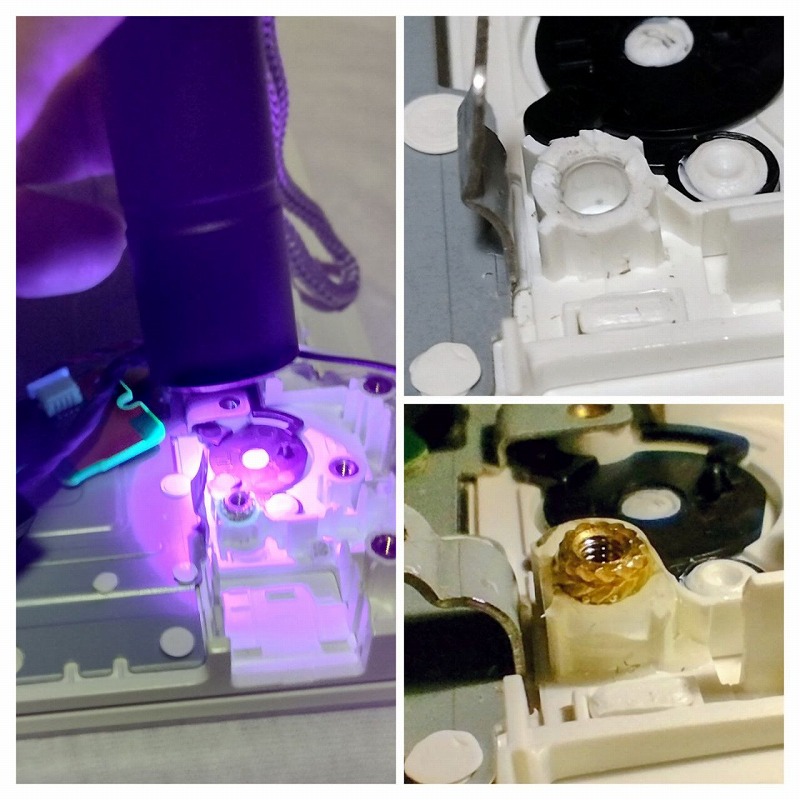

エポキシ系接着剤(パテ)が有力でしたが、ふとUVレジンはどうかな?という思いも出てきました。透明の液体を塗り重ねてUVライトを当てると短時間で硬化するという便利な接着剤です。結構な強度が得られるらしいので候補にいれることにしました。

YouTubeなんかでもリサーチしてみたところ、レジンの特性にも色々あるらしく、しっかり硬化するものであればヒンジ部のネジ受けをしっかり固定することができそうです。ISTOYOという読み方もわからないメーカーのUVレジンセット(UVライト付属)を購入することにしました。買った時は1,999円でしたが、他にも修繕したいものがあるのでコレを機会に買ってしまおうと発注しました。(既に200円値下がりしてて何だか悔しい)

現物が届いたのでテストしてみると、レジン液の粘度は低く盛り上げるには何度も塗っては固めての繰り返しが必要っぽいです。ただ2液性のエポキシ接着剤よりは時間の猶予もあるので(UVライトを照射しないと固まらないので)、ネジ受け金属をしっかり固定させる状態に液を塗ってUVライトを照射するという根気の勝負で行けると思いました。

UVレジンでヒンジ部ネジ受けを固定成功

ヒンジ部には周辺に基板や配線があったりして作業しづらいので、作業性を確保するために外せるもの、どかせるものは動かして作業しやすいようにしました。レジン液を少し塗ってネジ受け金属をしっかり配置。付属のUVライトを照射して固定を確認、周囲にレジン液を塗ってUVライト照射で固定・・地道な繰り返し作業でレジン盛り上げました。

UVレジン(超硬化タイプ)は接着剤、パテ盛り用途で使える!

レジンが硬化しても透明なので盛り上がっているかわかりにくいですが、精密ドライバーの一番細いマイナスでツンツン押して盛り上がりが十分に形成出来ていることを確認できました。コレでヒンジ部の修復が終了です。予定外の作業が追加になったので気を使いました。

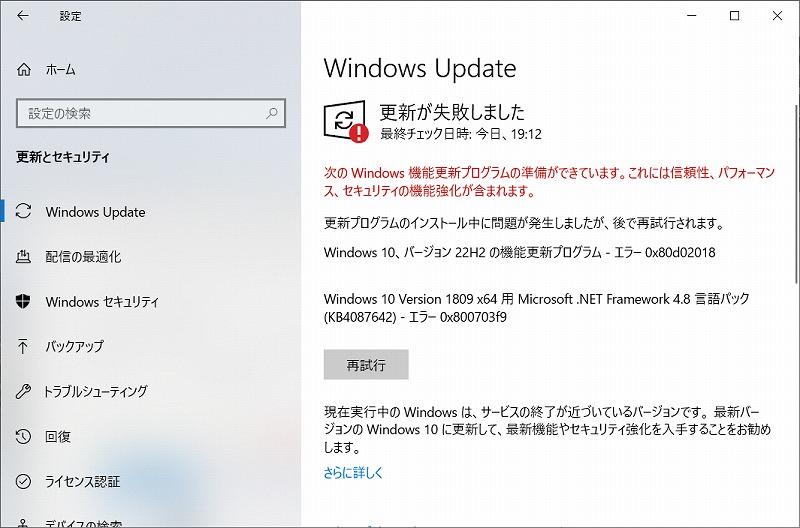

Windows10 22H2アップデートが戻ってしまう「0x80d02018」

Microsoft社がWindows10向けのUpdateを22H2しか提供していない為、22H2をダウンロードしてきてそれを実行することで強制的に22H2に上げることにしました。Windows Updateに任せていると思い通りに進められません。とてもわかりにくくやりにくいアップデートの仕組みだと思います。

エラーコード「0x80d02018」はネット検索で全然ひっかからなかったな。

失敗した後にWindwos Updateの画面でエラーコードを捕まえました。エラーコード「0x80d02018」というのが表示されていました。このエラーコードについて検索したりして調べてみたのですが該当する情報がありません。フィードバックもしましたがマイクロソフトのサポートは期待出来ないので自力解決するしか有りません。

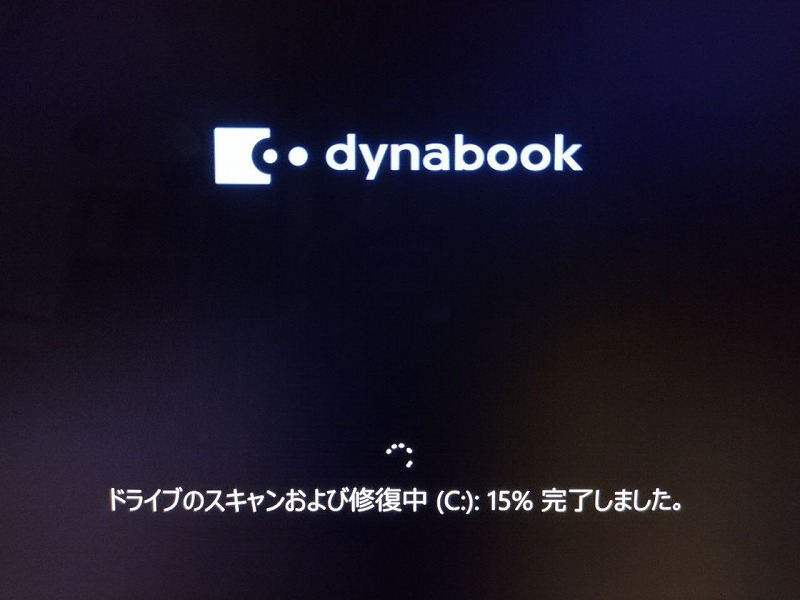

エラーコードが意味することも調べようがありませんし、ここで基本的なことからやることにして、システムディスク(Cドライブ)の破損が無いか?を検査することにしました。Cドライブのプロパティーツールからディスクをチェックします。

すると「修復が必要です」と表示されて、ディスク修復プロセスに入れました。少し時間がかかりましたが無事に修復出来たようです。もっと早くにやるべきだったと反省です。

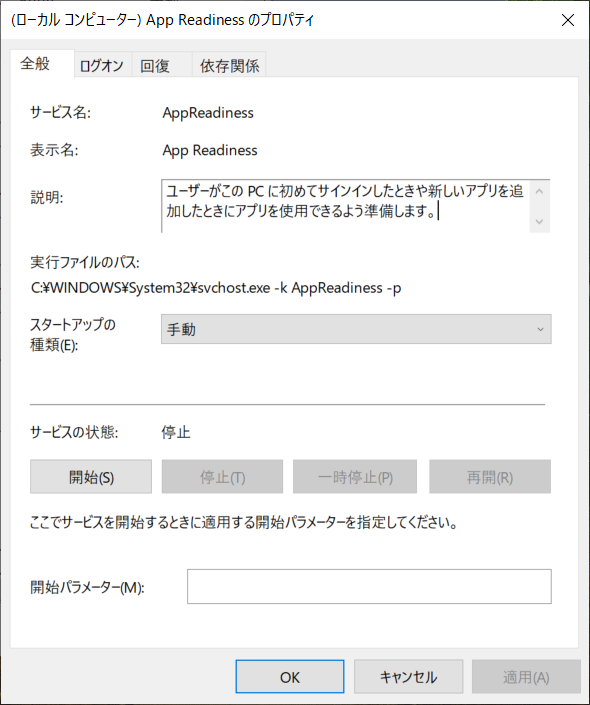

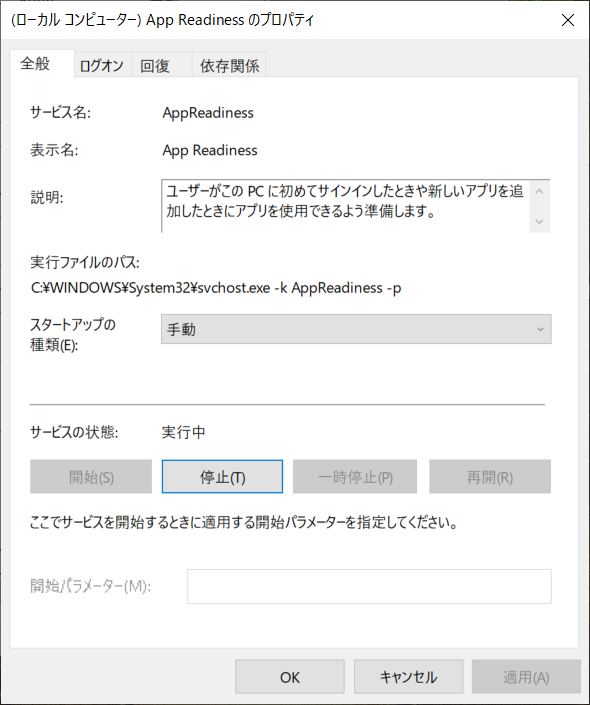

念の為App Readinessサービスを有効にして22H2へ

以前22H2へのアップデートが繰り返し失敗することは経験しているので、「App Readiness」サービスも開始した状態で22H2にアップデートを行うことにします。どうやらコレ自体は悪さをしないみたいなので(再起動すると停止するし)、おまじないみたいなもので開始しておこうと考えました。

Windowsの管理ツールを起動してサービスの一覧から「App Readiness」という名前のサービスを見つけました。

スタートアップの種類は手動になっているので、「開始」をクリックしました。

この状態でダウンロードしておいた22H2アップグレードを実行させます。

Windows 10 22H2適用に成功!

アップデートに失敗してしれっと元に戻されるというループを見てきたので、祈る思いで実行してみるしかありません。今回は「0x80d02018」というエラーなのですが、このエラーの意図する意味としては、「システムディスク(システムファイル)に不具合がある」パターンだったんじゃないかな?と捉えています。無事にアップデート出来ることを期待して延々とかかる時間を待ちます。

うんざりするほどに時間がかかりましたが、放置しておいて他のことをしながら時々確認します。90%を過ぎた辺りからも遅いながら着実に進んでいます。SSDに換装したからこそ観察出来る様子です。HDDの時は全然進みませんでしたからね。やはりSSDへの換装は必須だったと思います。

最後の再起動動作をしたら22H2の適用に成功して「お待ち下さい」という表示が出ていました。これでようやく普通に使うことが出来ます。動作も普通のWindowsパソコンという感じでメモリー4GBでも普通に動作してくれます。

PCを預かって6日かけて(実質的には仕事を終えて夜だけの作業だけど)長い道のりでした。

WindowsというOSはアップデートの仕組みに欠陥があると思う。

Linuxのシンプルで合理的なアップデートを知っているからこそ言いたい。

毎度思うのですが、たかがOSのアップデートに、なぜこんなに時間と手間をかけなければならないのでしょうか?Windowsはアップデート方式に欠陥ありです。

Windowsはもう終わりにして欲しい

仕事柄、飯の種の一つとなっているWindowsの世話は避けて通れないのですが、極力ストレスの多いWindows OSは使いたくありません。個人ではWindowsを使うのは最小限の用途に絞っています。LMDE6がとても快適なのでWindowsを常用する気にはなれません。

もし今回の件も、Windows Update 22H2が出来なければLinux Mintに変更することを勧めるつもりでいましたが、「ExcelとWordを使わせたい(子供に)」という要望だったので、クリーンインストールという方法が取れない状態でした。なぜならMS-Officeがプリインストール版なのでそこいらのことが私には出来ません。(MSアカウント等は依頼者が保有していると思うのですが)

今回、Windows 10 22H2に更新出来たので、これでしばらくはWindows 10で使えそうです。とは言っても一応はのこり数ヶ月(2025年10月まで)ですけどね。

最近、マイクロソフト・リワード1,000ポイントでWindows 10のサポート期間を1年延長させることが出来るという情報が出たので、知人にはリワードポイントを頑張って貯めてもらうように話をします。それでも1年の延長に制限されますけどね。

1年の延長サポートが切れた時こそは「Linux Mint」の出番かな。Linuxデスクトップも多種多様ですが、センスよく仕上げられた「Linux Mint」はオススメです。なかでも「Linux Mint Debian Edtion(LMDE)」はdebianベースなのでイチオシです。

昨日(2025年8月9日)debian 13 “Trixie”がリリースされたので、約2ヶ月後にリリースされるであろうLMDE7が有力候補になるでしょうか。個人的にはLMDE7を楽しみに待ちたいと思います。

取り外したHDDはUSB外付けHDDとして再利用

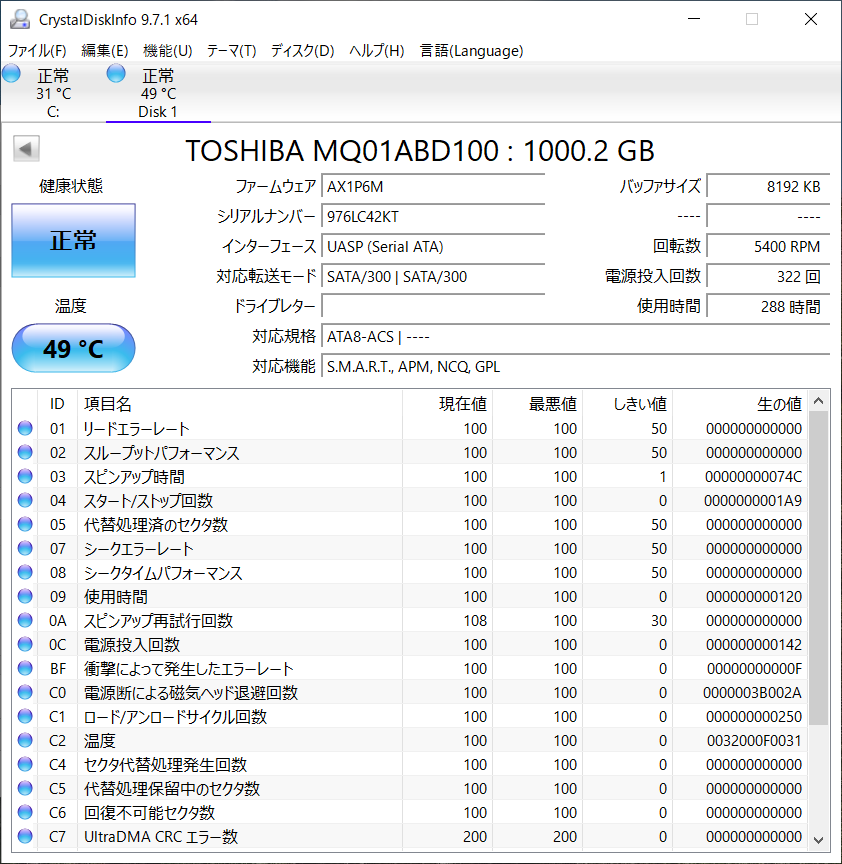

無事にHDDからSSDへ換装して22H2へ更新することが出来たので、元々使用していた1TB HDDは不要になりました。今回USB-HDDケースも購入してもらったのでHDDを装着してヘルスチェックしてみました。CrystalDiskInfoによる情報です。

なんと、電源投入回数:322回、使用時間288時間という稼働時間の少なさ。コレってほとんど使われていなかった(調子が悪くて使い物にならなかった)ということの裏付けになっています。やっぱりTOSHIBAはこんな製品を出しちゃいけなかったと思いますね。

経験上、このHDDは標準より読み書き速度が遅いみたいです。このハードディスクが使用されていたのも問題の原因だったのではないかと推測します。まだまだHDDは使えそうなのでUSB外付けしてバックアップ用途等に活用して貰おうと思います。

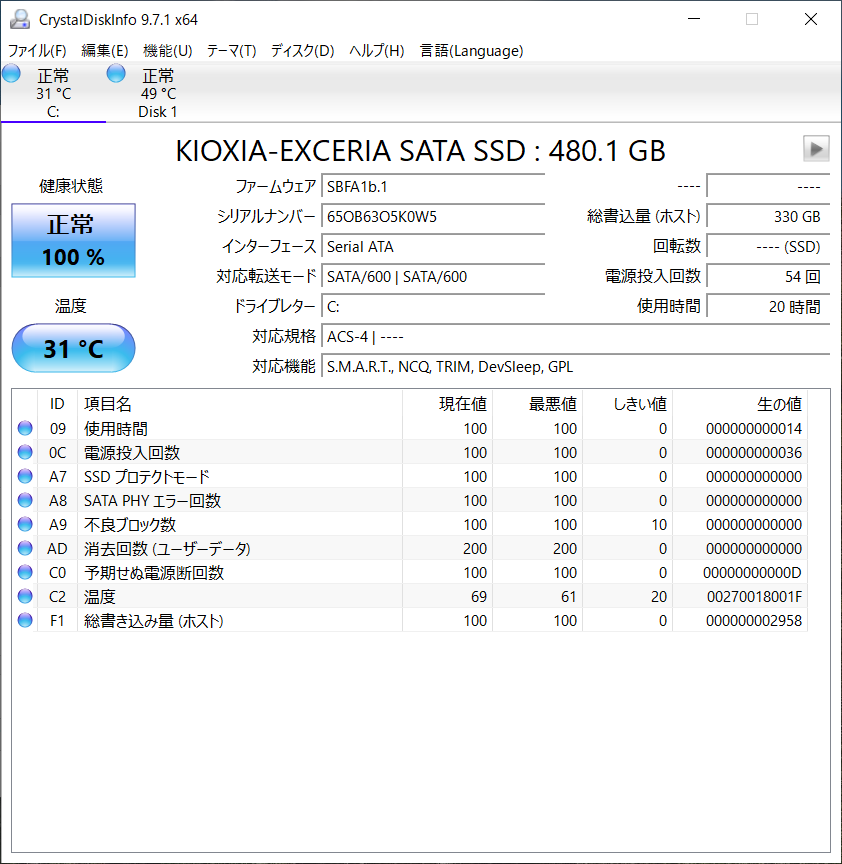

ついでに換装したSSDの方もキャプチャを取って置きました。既に電源投入回数54回、使用時間20時間となっています。SSDに換装してからも22H2にするために何度も再起動がかかっていたので電源投入回数のカウントが嵩んだようです。

最後にまとめ

今回は結構大変なノートパソコンのメンテナンス作業でした。

やはりTOSHIBAが悪い仕様のノートパソコンを販売していたことが元凶だと思います。このパソコン(DYNABOOK T65/DG)が発売されたタイミングでは、Windows10クリエーターズアップデートが適用された製品でした。なぜこの時期にHDD仕様で商品化したんだろうか?

ちょっと怒りの気持ちも出てきますね。最初からSSD仕様で販売していれば、購入したユーザーもそれなりに快適に使い続けられたと思います。おそらくHDD仕様の遅さを我慢しながら使い続けてきたのだと思います。東芝ダイナブックも落ちたもんだなと思います。

やっぱり私はPanasonic Let’s note支持ですね。キチンとSSD(しかもM.2)で製品化してますからね。Panasonicの場合は軽量化が第一目的でしょうけど、お陰様で同じ第7世代Core i5のノートPCでもLMDE6で快適に使えています。

追記:依頼者に返却したら喜ばれました

約一週間ノートパソコンを預かってメンテナンスをして依頼者に返却しました。

電源を入れて立ち上げたら、買った時よりもサクサク動作してびっくりしたという感想を聞きました。やはりTOSHIBAはこのモデル(HDD仕様)を製品として販売してはいけなかったんだと思います。

いやホントになぜこの時期に(Windows10で)

HDD仕様のPCを販売するかね?

現状メモリーが4GBのままなので(空きスロット1つあり)、しばらく使ってみて引っかかる様な動作などが多発するなら、中古でも良いのでメモリーを4GB追加すれば快適に使えるでしょうとアドバイスをしました。

元が遅すぎる状態であった為に、HDDからSSD換装によって普通に動作する様になって今は速いと感じているかも知れませんが、しばらく使っているとどうしてもひっかかる動作(待たされる)が気になってくるものです。使われているメモリーがDDR4なのでパーツとしてあまり安くはないのですが、ヤフオクで4GBを1枚安く購入するルートも調べておいてあげようかなと思っています。さてどうなることやら?

コメント