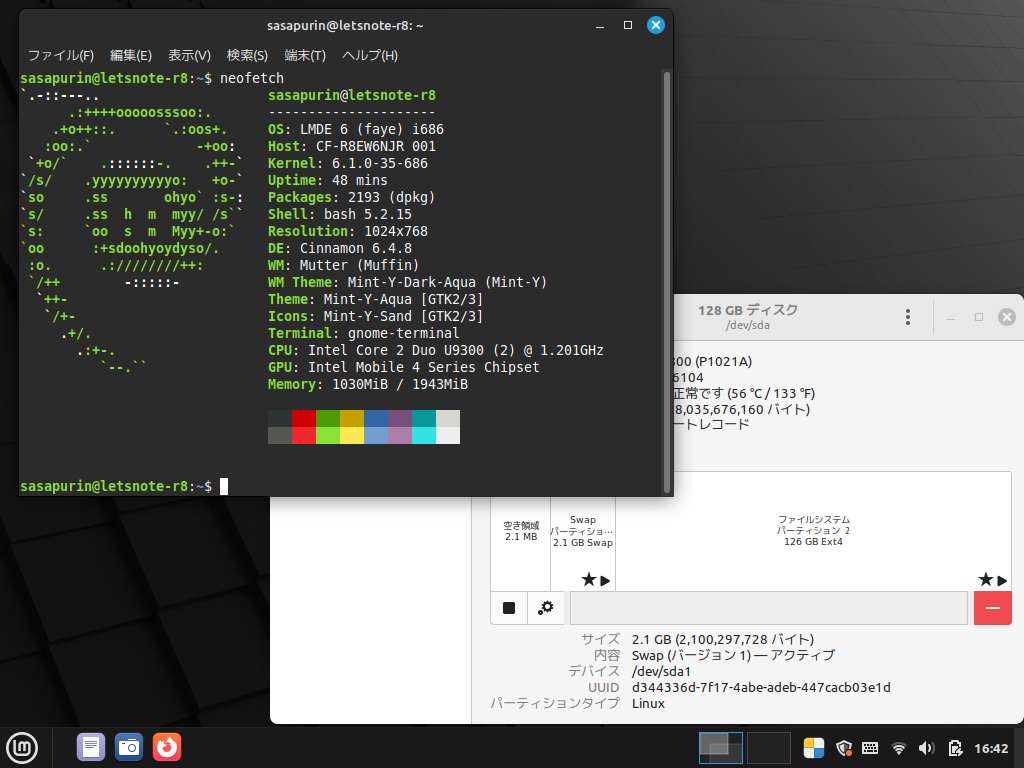

Let’s note R8を入手した

Let’s note SZ6をLinux Mint Debian Edition 6で日常的に快適に使っています。若干窮屈だったLet’s noteのキーボードにも慣れて、今ではとても快適なので、Windowsパソコンを起動することはめったになくて、もっぱらLMDE6を使っています。

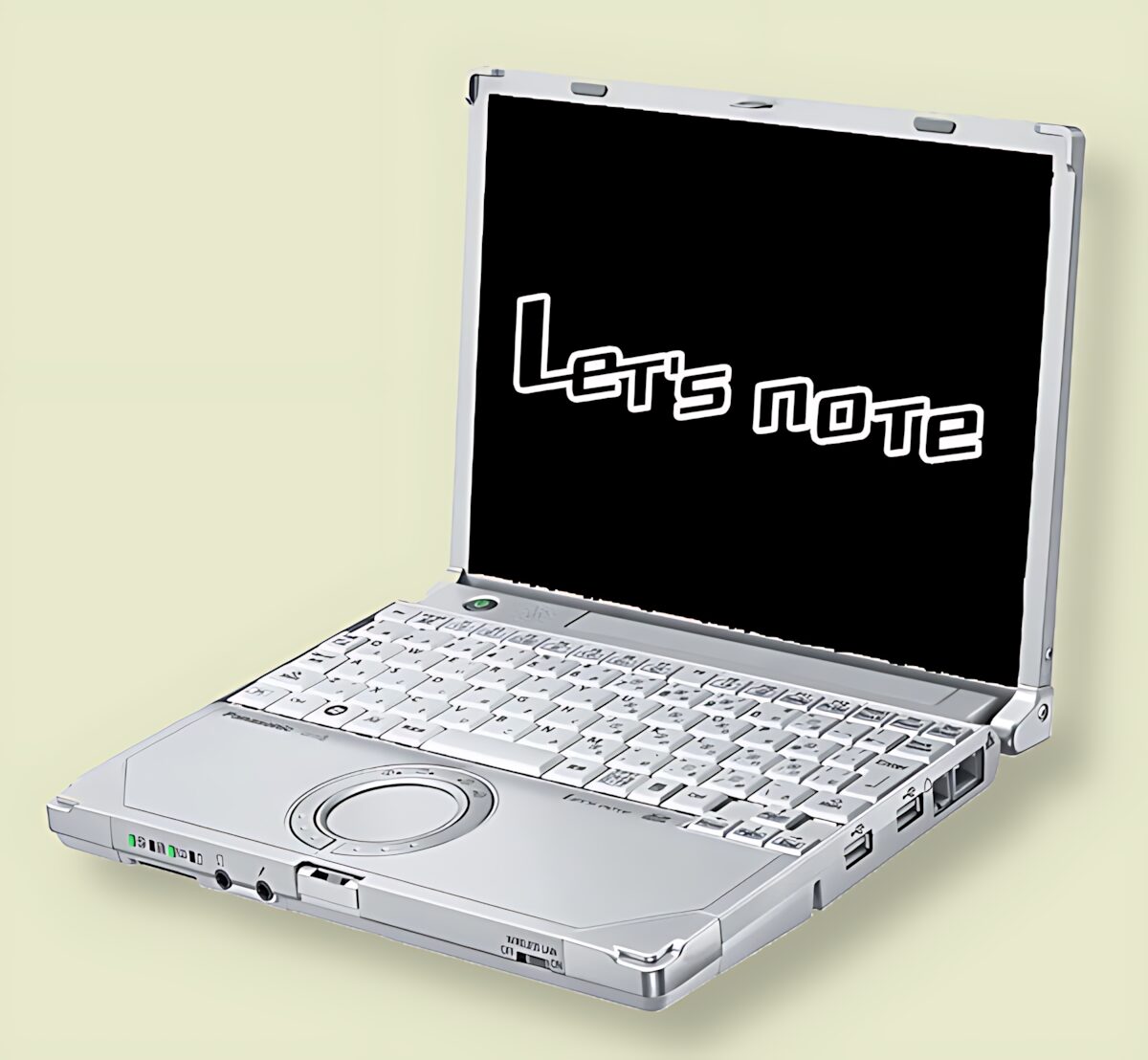

ひょんなことより、CF-SZ6よりも更にコンパクトなLet’s note CF-R8を手に入れたので(捨てるそうなので貰った)まだ使えるのかどうか検証がてら使える状態にしてみることにしました。

CF-R8はWindows Vista時代のIntel Core 2 Duo U9300 (2) @ 1.201GHzが載っているPCです。Core 2 Duo U9300というCPUがローエンドなものなので処理能力はすこぶる低いです。搭載メモリーもオンボード1GB+増設1GBの合計2GBと貧相なハードスペックでした。Windows Vista時代に発売されたPCは、とにかくハズレが多い時代だったのでPCハードウェア製造メーカーにとっても黒歴史を残した時代と言えるのかも知れません。

今回は、トドメに2.5インチHDD仕様なので、入手した状態では劇遅でWindows 10 32bit版すらまともに動作しない状態でした。とにかく激遅くて話になりません。これは叩きつけたくなるレベルですね。捨てると言ってたのも納得いきます。世間一般の感覚では完全にゴミでしょう。

ただ、元からこの遅さが原因なのか、ほぼ使われていなかった様で見た目はとてもキレイです。傷らしい傷も無いし幸いにもバッテリーはかなり状態が良さそうです。デザイン的にも結構完成度の高いLet’s noteだし捨てるには惜しくなって来ました。このコンパクトさは最大の武器ですからね。

いずれにしてもOSが現行のWindowsでは無理なので、Linux OSに変更して使う前提で、HDD(120GB)をSSDに換装します。OSは実用的な範囲で軽量版を採用する方向で探ってみます。

もはやシステムストレージにHDDは無理がある

しばらく実験的に弄ってみると、HDDの遅さに嫌気が差してきました。とにかく遅いし煩いのです。騒音という訳では無いのですが、CF-R8に備わっている小さな冷却ファンの回転音が全く聞こえない位にスピンドルの音が邪魔をするので、コレはSSDに換装する必要があると感じました。「コリコリコリコリ、カツカツ」という音が常にしています。HDDからの発熱も多くパームレストやキーボード部分がかなり熱を帯びています。

メモリーはオンボード1GB+増設1GB(最大4GB)という仕様になっています。Vista時代のPCはこの制限仕様が多かったですから仕方ありません。つまりオンボード1GB+増設4GBとしても最大の4GBの認識が限界となります。現実的なのは増設2GBで合計3GBにする構成でしょう。余っているDDR2メモリがあれば実装してみることも考えますが、とりあえず一番ボトルネックとなる遅いHDDをSSDに換装してカスタマイズします。

分解がとても面倒くさい(ネジの種類も多い)

私の場合は、Let’s note CF-SZ5,SZ6,SV7,SV8と触ってきたので、このCF-R8を分解していて途中で諦めたくなる気分になってきました。SZ/SVとは大違いの本当に面倒くさい構造になってます。SZとSVは底からネジを外せばパカッと開けられます。そういうメンテナンス性の良さが全くありません。

老眼で目が見えにくくなっていることも関係していますが、ネジの種類が各種あるのでいちいちメモして置かなくてはならないし、分解手順の中にフィルムシートを剥がす等の破壊的な手順もあるので精神的によくありません。メモリー換装の小窓が付いてる点だけやや評価ですが現実的にはコレはほぼ無意味です。

CF-R8は今更買う価値は無いので止めておきましょう。

SSD換装のために殻割りをする必要がありましたが、ハッキリ言って面倒でストレスでした。構造が複雑なので、SZ5,SZ6,SV7,SV8が神機だと思えてきます。もうコイツの分解組み立てはやりたくありません。遠視が強くなってきたので、中近専用メガネが無かったら無理だったかも知れません。

- キーボードはウラ面のバッテリーを外すとシールが貼ってあり、それを剥がすと金属のクリップが3個使われてキーボードの爪を固定しています。

- パームレスト両側角の三角部分はアンテナの保護カバーになっていて、ツメがかかっているので構造が分かるまでどうやって外す?と悩みました。指の爪が傷だらけになりました。

- 底面ネジは種類があるのでネジが混ざらないように工夫が必要です。マグネットシートなどを活用してどの部分のネジか覚えておく必要があります。作業スペースは広い机がほしいです。

- キーボードは特殊な構造で柔らかいベースに一体構造(Panasonicの技術が集まっている)で関心させられますが、フラットケーブルの取り外しなどやりにくくてストレスは感じます。

- とにかく細かいので目が見えないと辛いです。老眼になる前はこんなのは余裕だったんですけどね。集中力も弱くなったのでこういう作業は苦手になりました。

軽量かつ実用に耐えられるOSの選定

SSDに交換した後、組み立ててOSをインストールすることにしました。Linux Mint 22.1 64bit版を入れてみたものの動作が鈍いので、32bit版があるdebian/LMDE6の二択にしました。メモリーが2GBしか実装されてないのですが環境整備の手軽さを考慮してLMDE6に落ち着きました。debianは若干手間がかかります。

SSDは手持ちの余っていたADATA 128GBを使用しました。

当然ながらHDDの音がしなくなった

HDDからSSDに換装したので、当然ですがHDDの音はしなくなりました。かなりスピンドルの音がしていたということに気付かされます。そして発熱がかなり減りました。パームレストとキーボードの位置がかなり暖かかったのですが、ほんのりとした暖かみに収まっています。

そして動作音は冷却ファンが静かに回転している音だけです。ただしこの機種の冷却ファンは指の先程度の小さなファンなので、本当に冷却に役立っているのか?これで十分なのか?は疑問です。ちょっと負荷がかかるとヒューンとファンの音が高くなるので、バッテリー消費にも影響すると感じます。性能が低い割に発熱が多いCPUだと感じます。所詮はCore2Duoのローエンドモデルです。

OSアップデートには時間がかかったが終われば落ち着いた

一通りLMDE6 32bitでセットアップを済ませましたが、やはり普段使用しているSZ6 第7世代 Intel Core i5-7300U 8GBから比べるとキビキビした動作は期待できません。OSのインストールにもそれなりに時間がかかったことを正直に記しておきます。でもセットアップが終わってしまうと実用レベルでは動作してくれます。

WebブラウザなどCPU負荷のかかる処理を行うと冷却ファンがヒューンと高い音を発するようになり、パームレストやキーボードが暖かくなってきます。このコンパクトさが最大の売りと考えるとバッテリー消費を最大限抑えてほしいところですが、これだけ温かくなるということは消費電力もそこそこあるんじゃないかと想像します。つまりバッテリー運用ではそれほど長い時間運用できないです。

画面解像度が低い(狭い)

CF-R8は画面が小さく解像度も低いので一度に表示できる情報に限りがあります。このコンパクトノートで込み入った処理をするのはナンセンスだと思いますが、ワークスペーススイッチャーを活用して仮想デスクトップを活用するのが最適解だと思います。

とはいうものの画面幅が狭くタスクバーも短いのでスペースが限られます。仮想デスクトップは2つだけ表示させておくことにします。邪魔なのでそれ以上は表示させたくないかな。

特に画面が小さい(解像度が低い)ディスプレイを使用している場合は、ワークスペースを活用したくなる場面が増えるので、このキーボードショートカット「CTRL」+「ALT」+↑」は今後多用することになりそうです。

ホットコーナーを有効にしておけばマウス操作からも手軽に呼び出すこともできるのでキーボードのホームポジションから手を離したくない人以外はホットコーナーが有効かも知れません。使いやすい方法に設定するのが理想ですね。

LMDE6が未だに32bitを提供してくれているお陰でなんとか実用レベルで動作します。そろそろdebianも32bitを出さなくなると思いますので、流石に期限切れが見えてきたかなという印象です。(debian 13 Trixieでは32bit版がとうとう廃止されました)

現行OSが使える賞味期限ギリギリさ

LMDE6 32bitでなんとか実用レベルで動いてくれることが確認できました。今となっては重い処理であるWebブラウザ(Firefox)によるWordPressサイトで記事を直接記すのも可能でした。GIMPによる画像編集ももちろん可能です。

こんなコンパクトなPCでYouTube動画をどうのこうのとか言う人もいないと思いますが、マルチメディア系はさすがに制限ありというのが実感です。動画の再生にはリソースを食らうので発熱が続いて冷却ファンが高速回転しっぱなしになります。スピーカーもショボいので雑音混じりの音声となり動画視聴には向かないです。

このコンパクトさ(窮屈さ)がCF-R8の唯一の魅力

以前の私なら、CF-R8のキーボードのピッチの狭さに投げ出すレベルだったと思いますが、Let’s note CF-SZ6に慣れさせられたこともあり、CF-R8のこの窮屈なキーボードでもそれなりに使用できるから不思議なものです。慣れとは恐ろしいというか凄いものだなと実感します。

もう10年以上前、PCショップでノートPCを物色していて、初めてLet’s noteに触れた時はキーボードの狭さにコレはナシだと候補外だと判断しました。当時の私はキーボードが最優先で、コンパクト軽量さは度外視していましたからね。手に合うキーボードを使えるデスクトップPCしか無いって価値観を持っていた時期でした。今となっては価値観も変わり携行性重視です。そしてすっかりLet’s note SZ/SVのキーボードにも慣れてしまいました。

ただ、慣れというのは危険性もあって、ブラインドタッチで狭いCF-R8のキーボードを長時間タイピングしていると、ENTERキーの位置をそれで覚えてしまい、SZ/SVに戻って来た時に全然違う位置をENTERキーと思って叩いてしまいます。明らかにキーピッチが違うのでキーボードサイズを覚えてしまわない様に注意しなくてはなりません。あんまりコイツで文字入力とかはしない様にしなくてはなりません。

それよりも感心したのは、Panasonicが早くからこのタッチ感のキーボードを実用化していたという技術力です。CF-R8ではリーフ型キーにはなっていませんが、歴代Let’s noteが進化してきた過程に触れることができたような気がします。キーボードサイドのベゼルの薄さも絶妙です。よくこれだけのノートパソコンを製造出来たものです。(当時は性能の低さの割にかなり高価だっただろうなぁ)

最後にLMDE6 32bitでの使用感を記す

サクサク快適とはとても言えませんが、重い処理をさせなければVista時代のローエンドモデルが現行OSで実用レベルで動作してしまうというのも、LMDE6の貢献度の高さを実感せざるを得ません。つまりdebianの功績はとても大きいと思います。Windowsではとてもじゃないですが現行OSはこのレベルでは動きませんでしたからね。

CR-R8については旧型機とは言え、Let’s noteの名に恥じないレベルの製品に仕上げられているのも関心しました。PanasonicにはLet’s noteブランドを今後も続けてほしいものです。そろそろWindowsモデル以外のLinux系OS搭載モデル(もしくはOSナシ)を製品として出すべきでは?と個人的には思いますけどね。もはやWindowsに縛られている時代じゃないと思うんです。

現実的にはMicrosoft製ソフトウェアは利幅があるらしいので、WindowsやMicrosoft Officeを販売店が売りたいという理由がある様です。ハードウェアだけ販売しても利幅が少ないからです。商売と考えれば仕方ないかなとは思います。私は自作PC派ですし、ノートパソコンの場合でもなるだけそういうものは選びませんけどね。

CF-R8を使った後は、SZ6のキーボードがとても広く伸び伸びとタイピングできる感覚がします。SZ6もキーピッチはギリギリなハズなのにこんなに広々と打てる快適さを錯覚します。フルピッチのキーボードであれば更に広く感じるでしょう。

CF-R8は、PCの平面的なサイズはコンパクトですがディスプレイを閉じると厚みがボッテリとしていて、重量的にもSZ6と比べると大差がなかったりします。それだけSZ5が軽量化を工夫して進化しているという裏付けですけどね。

また時代的にPCカードスロット等の拡張性を実現しているので、パーツの重量が嵩んでいる要因になっています。小さい割にずっしりと重量が重くなったのは構成上仕方ないでしょう。現時点で実用前提の改造をするならPCカードスロット・パーツを取り外すなどの軽量化は有効かも知れませんがそこまで手間をかける価値も無いと思います。

押入れや棚の奥に眠っているCF-R8を持っている人は、HDDをSSDに換装することと、軽い動作が期待できるLinux系OSを採用することで、まだ実用レベルで使用できると思います。余りのパーツ(SSD)があったら試してみると良いでしょう。もちろんCF-R8を気に入っている人に限定されますが・・。手に合わないデバイスに手間と費用をかける暇人もそうそういないでしょうし。

実用性を犠牲にしたくない向きには、Windows11に非対応なCF-SZ5、SZ6辺りが現実的なレベルでしょう。やや贅沢ですがWindows11にも一応しているCF-SV7、SV8、SV9辺りをお下がりにしてLinuxをインストールすれば尚快適だと思います。ちなみにLet’s noteの場合はビデオメモリーが共用なのでメモリーは8GB実装以上が実用的だと思います。中古で入手する場合は貧弱な4GBモデルはパスした方が賢明ですね。

追記(2025年8月24日)

ヤフーフリマでPC2-5300S-2GBメモリーが半額クーポン利用で送料込245円だったので購入しました。届くまで3日かかりましたが無事に受け取れました。

裏蓋窓を開けて既設の1GBメモリーを取り外して、入手した2GBメモリーに換装しました。これでオンボード1GB+増設2GBの合計3GBメモリーになりました(R8の仕様上Maxメモリーのはず)。

たった1GBの増設に過ぎませんが、メモリースワップが発生しなくなったので速度低下が抑えられるようになりました。そこそこ実用レベルが上がったと思います。スワップが発生する頻度が減るのでSSDの負担も軽減されるでしょう。

debian13 Trixieがリリースされましたが、debian13からは事実上32bit版は廃止です。頼りのdebianが32bit版の開発を切った以上仕方ありません。出来ればまだ32bit版を使いたかったのですが今後は64bit版に切り替えるしかなさそうです。

コメント