- Kamuriki Linuxがdebianベースに変更されている

- Kamuriki Linuxの入手

- Live版はナシ(インストーラーのみ)

- 実機にインストールしてKamuriki Linux 3.11を試してみた

- パッケージの更新(Synapticパッケージマネージャ)

- 十分に使用できるレベル(軽量版Linuxらしい)

- 個人的に重要なファイルマネージャ(QTファイルマネージャ)

- アプリブラウザ「Discover」で簡単にアプリのインストールが可能

- Wine、PlayOnLinuxなどWindowsを意識しているっぽい

- Ver3.11の試用後の感想

- 追記:Kamuriki Linux 4が数日後にリリースされた

- 今後もdebian、及びLMDEを使うことになりそう

Kamuriki Linuxがdebianベースに変更されている

Kamuriki Linuxの名前は聞いたことがあったのですが、Ubuntu LTSをベースとしているディストリビューションという事で興味の対象外にしていました。ところが最近知ったのですがどうやら安定志向へ方針変換したのかdebian安定版ベースに変更している様です。

debianベースとなると、現在メイン環境で使用しているLinux Mint Debian Edition 6(LMDE6)で満足度高しな状態なのですが、Kamuriki Linuxは国産ディストロということで支持したいという気持ちもあります。

まあ、結局のところdebian GNU/LinuxのOSとしての安定性が好きなので、私の場合はdebianを使えば手っ取り早く満足度高いという価値観なのですが、LMDE6が素のdebianよりも親切設計になっていてインストールから環境構築までとても短時間で行えることから、現在はLMDE6を好んで使用している状況です。

そこへ、Kamuriki Linuxは比較対象として十分な要素を持っていそうなので、LMDE6から乗り換える価値(魅力)があるのか?というのが興味のあるところです。

Kamuriki Linuxの入手

カムリキ・リナックスは、「中村音楽工業」によって開発されているLinuxディストリビューションです。同社のHPにも情報があります。debian Bookwormをベースとしている様ですが32bit版は無いみたいです(64bit版のみ)。

Kamuriki Linux有料版

まず、Professional版は3,300円(有償)で購入&30日間のサポートが受けられる様です。なにがどう違うのか詳細は不明ですが下記の特徴がある様です。

Debian BookwormベースのLinux/GNU/Xディストリビューション。高い安定性、軽快な動作、インストール直後から様々なソフトを使える…これがKamurikiの長所です。更に、Professional版では様々なクリエイターツールやデスクトップテーマ、フォントなどを同梱してあります。

https://nmimusic.booth.pm/items/6478705

Kamuriki Linux 3.11無料版

無料版のダウンロードはSourceForgeからになる様です。

私としては、素のdebian+基本セット(LMDE6みたいな便利アプリのプリインストール)を期待しているのでこちらを選択する事にします。使わないアプリは最初から入れておいて欲しくありませんし。

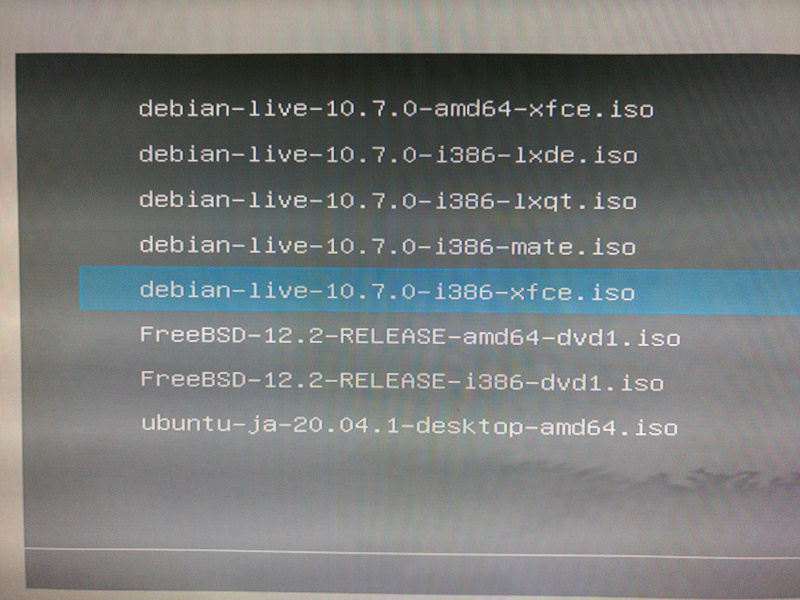

Live版はナシ(インストーラーのみ)

Kamuriki LinuxをUSBブートで試用してみたいと思ったのですが、配布サーバーを覗いてみたところどうやらLive版は配布されていない様です。LMDE6もdebianもLive版があって、私はいつもLive版のISOをダウンロードしてちょっと試してみて、そこからインストールしているのでLive版が無いのは惜しいなと感じました。

Live版ならオンメモリーでのテスト動作という条件はつきますが、PCのストレージに影響を与えずにお試しが出来るので、試してみて感触がよかったらインストールするというステップを踏めます。

ここは空きストレージ(使ってないSSD)を用意して、Kamuriki Linuxをインストールしてみるしか試す方法は無いんだなと残念に思ったポイントです。

実機にインストールしてKamuriki Linux 3.11を試してみた

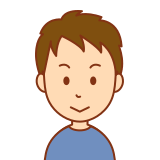

実機(TOSHIBA dynabook Satellite B550/B)と空きストレージ(KIOXIA 240GB SSD)を工面できたので実際にインストールして試してみることにしました。

実機のCPUはIntel i3 M380 2.5GHzなのでかなり古いですし、Memoryは4GBしか実装していません。最大で8GBまで実装できるみたいですが、メモリー消費が少ないのでコレでも十分に役立ちそうです。

ブートメディアの作成

Kamuriki Linux 3.11のインストーラーをダウンロードして来て、いつも使用している32GBのUSBメモリー(VentoyでBootable仕様にしている)にISOファイルをコピーするだけでBootできました。

Bootable USBメモリの作成にRufusを使用する場合はDDモードで作成する必要があるとの情報を見かけましたが、VentoyはISOファイルをそのまま放り込むだけなのでお手軽です。Ventoyおすすめですよ。いちいちRufusで作り直す必要もなくISOファイルの入れ替えだけでマルチブート可能なUSBメモリーを維持できるのですから。私は各種ISOをUSBメモリーに入れて携行しています。

Kamuriki Linux 3.11インストーラーの印象

インストーラーは、何というか一昔前のLinuxディストリビューションという印象です。現行のdebianよりも質素な印象です。それとちょっと気になったのはインストール中に出てくる画面は、英語メッセージです。

なぜわざわざ英語にする?

どうせKamuriki Linuxは日本人しか使わないんだろうから、わざわざ英語でメッセージを表示させる意味がわかりません。このあたりはディストリビューションを管理している人のセンスだと思うのですが、可能な限り日本語ローカライズしておく方が好印象ですね。かつてのVine Linuxみたいな位置づけで良いかと思うのですが。

まあインストーラーの機能的には何ら問題ないのですが、一つだけ指摘しておくとすれば、

インストーラのキーボードキーマップにバグあり。

入力テストをすると英語配列的なテスト結果になります。

無視して日本語KBを選択してインストールしたら直ってました。

単純にdebianインストーラのバグでしょうね。

日本語まわりのチェックは甘いので見落とされています。

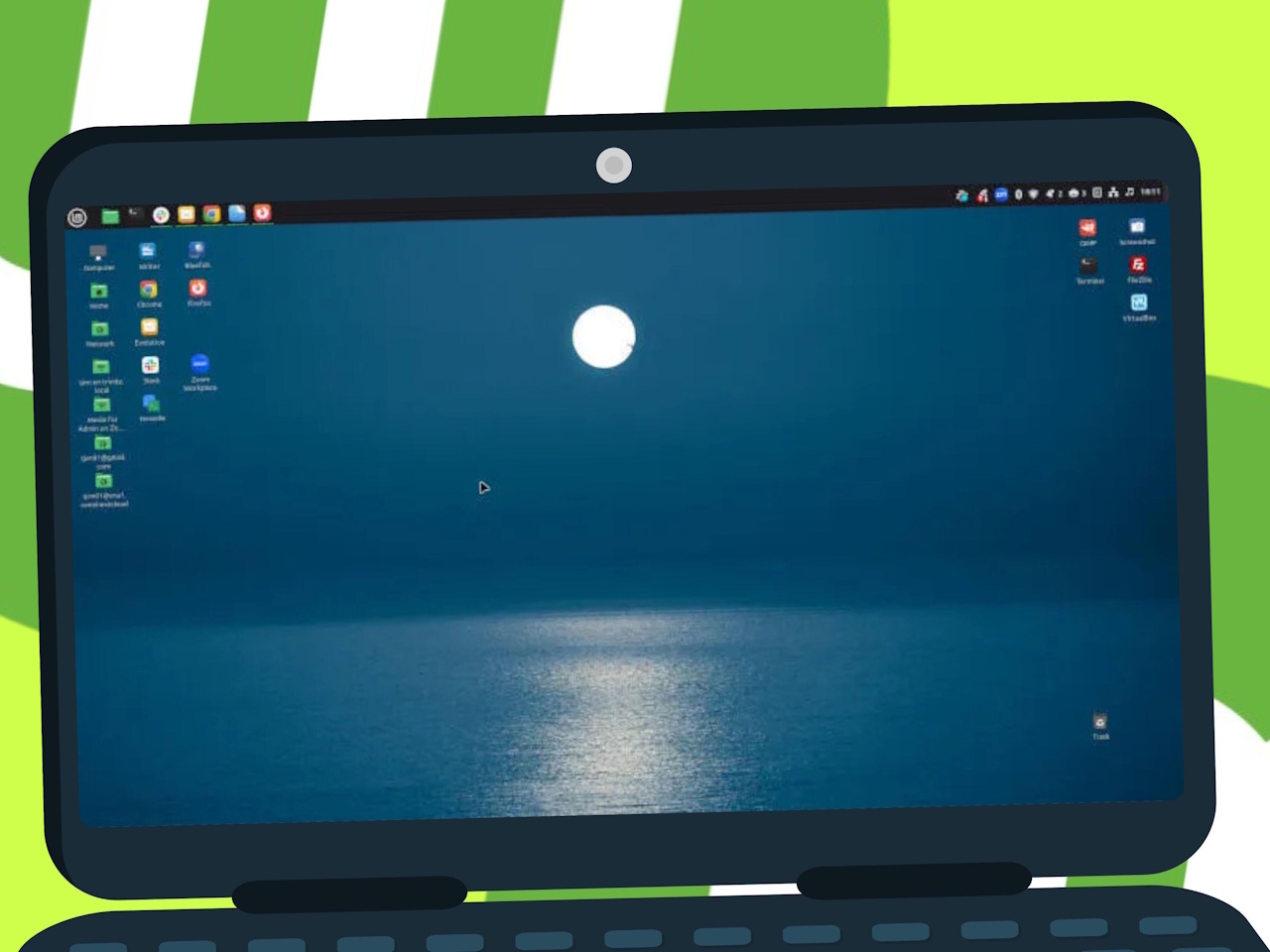

見た目は古臭い印象でWindows風に寄せている

正直言ってファーストコンタクトの印象としてはパッとしない感じです。でも動作レスポンスは良い感じだと思いますから、謳い文句通り古いPCでもサクサク動く軽量版Linuxというのは間違いないでしょう。

neofetchを実行してみました。debianの場合は最初は入ってないハズなので意識的に追加していると思います。

見た目や設定項目からすると、Windowsにかなり寄せているなと感じられます。例えばデスクトップに置くアイコンも選択できますがWindowsのデスクトップのプロパティと良く似ています。ゴミ箱を置きたくない人は非表示にもできます。結構Windowsと似てますね。

個人的に壁紙は不要

個人的には、仕事用もプライベート用もデスクトップOSの壁紙機能は無効にして単色(ダーク系色)にしています。ガチャガチャして見づらいので意味がないと思っています。ちょっとだけカスタマイズしてみました。

このあたりは好みの問題でもあるので、色々な画像を壁紙にしたいというのは好きにすればよいと思います。個人的にはスッキリシンプルに視覚的な情報量を減らしたいと考える派です。それだけでも印象は変わると思います。

なお、OpenBoxテーマをネットからダウンロードさせて貰い、テーマファイルを適用すればサクッと見た目は変えられるのでお手軽です。色々なテーマが有ることからLXQt愛用者は結構多く存在すると思われます。なかなかかっこいいテーマもありますね。

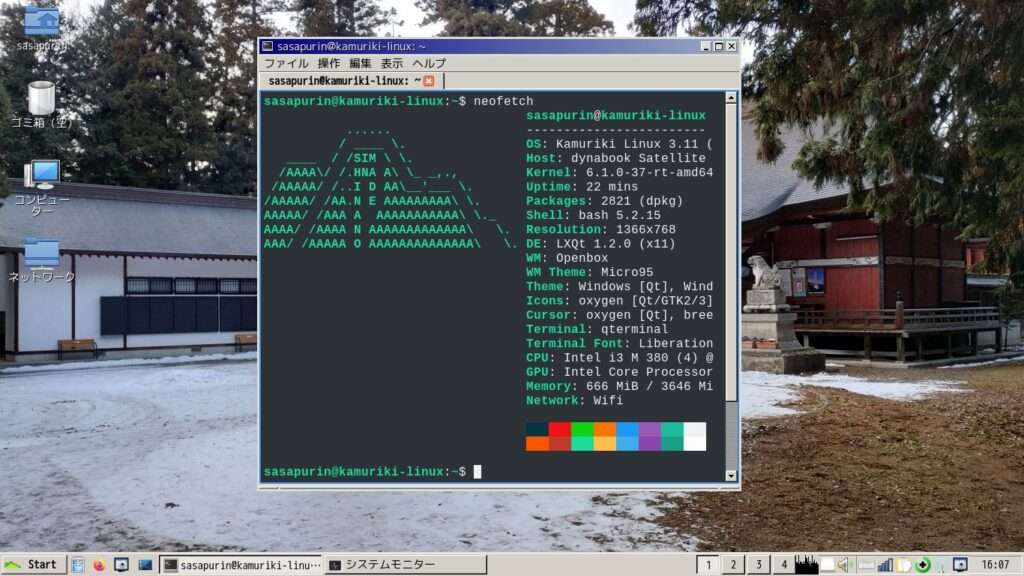

インストール直後から日本語入力可能

これは嬉しいというか親切だなと思ったのは、インストール直後からFcitx5+Mozcで日本語入力が有効になっていました。debianでもLinux Mintでもコレは実現していないので評価ポイントです。

もし、Kamuriki Linuxが最初から日本語入力できるLive版をリリースしてくれたら、Liveブートでいきなり日本語入力できるLive版Linux(しかも軽量でサクサク動作)という評価を受けられるんじゃないかな?と個人的には思います。

情シス的な仕事をしている都合上、Live版Linuxは貴重です。Live版でブート直後から日本語入力できて、Wi-Fiの電波調査とかできるなら最高。例えばツール満載のBackTrackはコマンドを忘れるし。

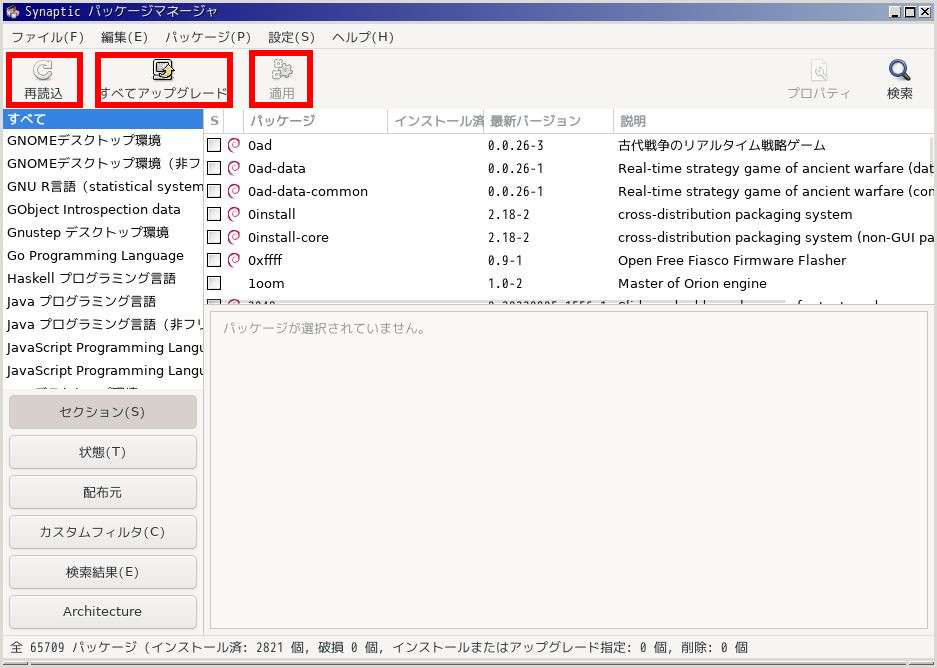

パッケージの更新(Synapticパッケージマネージャ)

公式情報よると、

インストール直後は「sudo apt update && sudo apt upgrade」と実行する

ように記載されていますが、なんだかなぁ・・・

最初からGUI操作ができる「Synapticパッケージマネージャ」がインストールされているのですから、SynapticでAPTリポジトリから更新することもできます。

個人的にはSynapticパッケージマネージャを使う方を標準化してほしいと感じています。Linuxと言うとどうしてもコマンドを嫌う初心者ユーザーの食わず嫌いが多いからです。今どきのLinuxはGUI操作も可能なのだからLinux陣営はそれをアピールすべきだと思いますけどね。そういう所で何度もユーザー獲得のチャンスを逃してますからね。

Synapticパッケージマネージャの使い方は深く考える必要もなく、「再読込」−「すべてアップグレード」−「適用」とするだけです。アップグレード対象がなければ「適用」ボタンは無効になっているのでクリックしても反応がありません。定期的に(意識的に)パッケージを更新する必要はありますね。(アップデートマネージャ等を追加すれば通知してくれますが)

十分に使用できるレベル(軽量版Linuxらしい)

この記事は、途中からはKamuriki Linux 3.11をレビューしながらKamuriki Linuxで書いてます。GIMPが入ってなかったので、SynapticパッケージマネージャからGIMPをインストールしてキャプチャ画像を少し弄ったりしてます。なんら問題なく使用できていますね。

軽量版とアピールするだけのことはあり、CPU負荷のかからない処理(ネットブラウジング、文書作成、静止画像編集)程度ならサクサク動いてくれます。FirefoxでWordPressにアクセスして文章を入力していますが問題は起きていません。

見た目(LXQtの野暮ったさ)が気にならない人向け

デスクトップやウィンドウの角が角ばっていて、昔のデスクトップOSのようなデザインなので好き嫌いは分かれると思いますが、角々したUNIX系のデザインが好きな人であればこういうのはむしろ好きな部類に入るんじゃないかなと思います。

また、人と違うPCを使いたいという人にも向いていますね。

debian 12(bookworm)安定版をベースにしているので、Linuxカーネルが常に最新という訳には行きませんが、十分に新しいと思いますので、比較的新し目のPCでもデバイスを正しく認識する可能性は高いです。新し目のPCの余りあるハードウェアの処理能力(パワー)を軽量版Linuxで圧倒的にビュンビュン動かすという爽快感にも浸れると思います。(Windowsに比べればPCのリソースを消費しないので余裕のパフォーマンスをみせてくれるでしょう。)

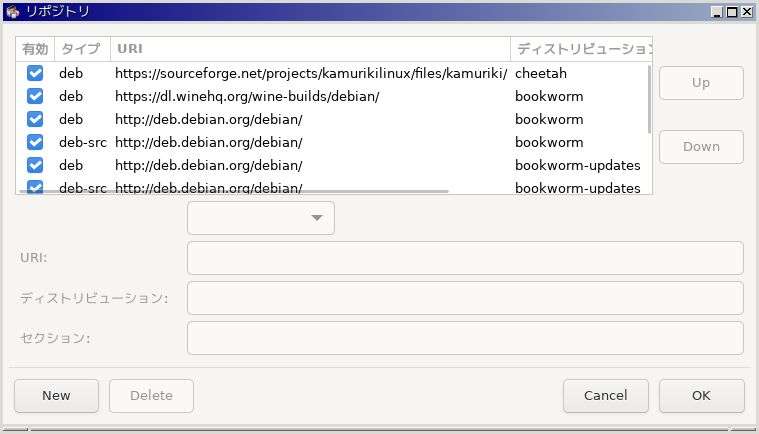

ちなみに、debian bookworm(debian.org)をベースとしながらKamuriki独自のリポジトリ(sourceforge.net)も参照していることが確認できました。Linux Mint Debian Editionと似たようなリポジトリ参照構造になっている様です。

今後も継続的にKamuriki Linuxが更新され、サポートされて行くかはわからないですが、使用するユーザーが増えて使い続けなければ需要が無いと判断されて開発が終わる可能性も無きにしもあらずです。ディストリビューションの管理者さんの継続意欲を支持して行けるかがこのディストリビューションの課題になりそうです。

Linuxディストリビューションを選ぶ際に気になるのは永続性です。

世界中で様々なディストリビューションが誕生したものの、終息して現在の状況になっています。やはり本流に近いディストリビューションが永続性を考えると安心です。続けることの難しさを感じます。

個人的には十分使えるレベルにはあると感じましたが、LMDE6がバッチリハマってくれているので、メイン環境を変更する気にはなりませんが、古いPCで一時的に使うならKamurikiもありだな・・という位置づけです。KamurikiがLive版を出してくれたら仕事(情シス的なトラブルシューティング業務なんか)でも使えそうな気がしますけどね。

例えば、Wi-Fi電波(SSID)と電波強度を簡易検出するnmcliコマンドもすぐ使用できました。debianだとパッケージをインストールしてやらないと使えませんがね・・

~$ nmcli dev wifi

これが最初から入っているので保守対応時に古いノートPCを持ち出して使う用途に良いかもしれないです。スペックが低く古いPCは廃棄してしまっているので、バッテリーがい生きている1台を保守用に残しておいて調査ツールとして使うのもありだと感じます。やはり用途次第ですね。

使う人を選びそうなディストリビューションとも言えそう。

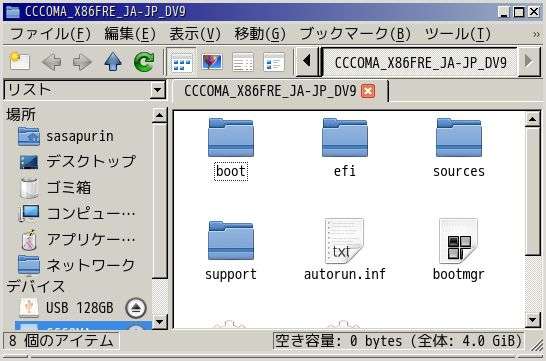

個人的に重要なファイルマネージャ(QTファイルマネージャ)

ファイルマネージャはデスクトップOSではかなり重要なアプリだと思っています。Windowsの場合はExplorerですが出来が悪いので不具合が良く発生します。中途半端にzipアーカイブを圧縮・解凍できますがバグがあるらしくよくトラブルのです。Windowsエクスプローラではトラブル遭遇時にタスクマネージャから、プロセスを再起動させて不具合を回避したりしていますので、Linux環境ではなるだけそういうストレスを感じたくありません。

ファイルマネージャはとても重要だと思っています。

見た目(UI)だけでなく、裏で動いている動作も気にしてみると良いでしょう。

PCManFM-QT(ファイルマネージャー)は割と良い感じで、ちょっと込み入った操作をしても不具合が出そうにありません。動作的にUNIXライクでコマンド操作をUIでやってる感がとても良い感じですね。ドラッグ&ドロップできないところとか機械的です。

気になっていたISOファイルのマウントが出来るかやってみることにしました。

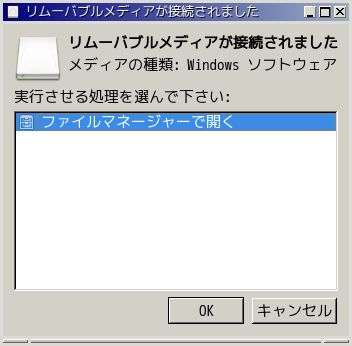

まずは普通にUSBメモリー(リムーバブルメディアが接続されました)をマウントして開くことができました。自動的にファイルマネージャーで開くというダイアログが表示されました。

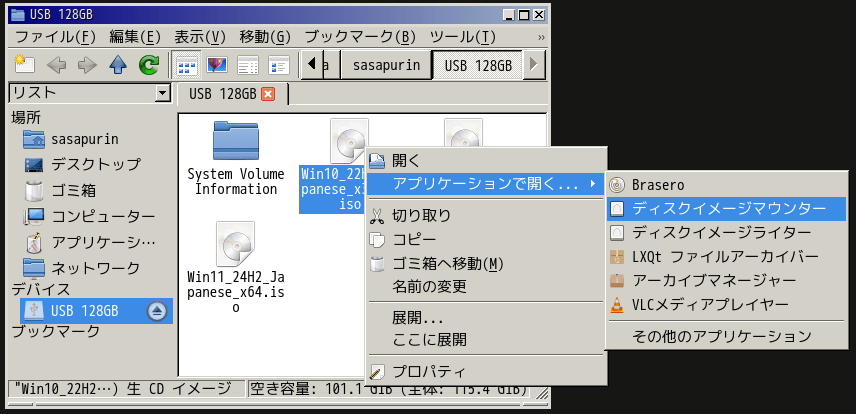

USBメモリー内に入れているISOファイルをマウントしてみることにします。

ISOファイルを右クリックしてディスクイメージマウンターに渡してマウントします。

マウントされたISOファイルをPCManFM-QT(ファイルマネージャー)で開くことができました。

普通に問題なくISOファイルを開くことができました。使い終わったら忘れずにアンマウントします。同様にUSBメモリーもアンマウントしてからUSBポートより抜き取るようにします。

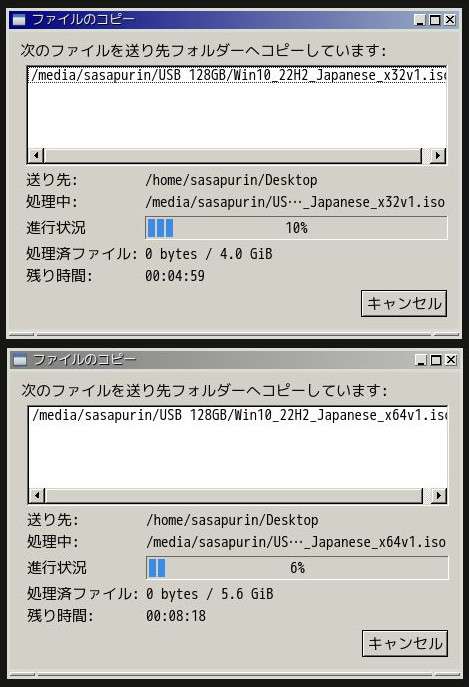

PCManFM-QT(ファイルマネージャー)で気になるのは、ファイルコピーや移動の操作を続けて行った場合の動作です。残念ながらWindowsエクスプローラと同様に、並列処理でコピーをしています。

debian(Thunar)やLinux Mint(nemo)は、最初のコピーが終わるまで次の処理が待機して順番にコピー処理が行われます。大容量ファイルの場合は順番に処理した方が結果的に速く終わるので平行処理は効率的ではありません。

私の希望するファイルコピー(移動)処理はやはり順番にバッチ処理されるイメージです。PCManFM-QT(ファイルマネージャー)の挙動はWindowsエクスプローラと同じ並列処理なので残念です。容量の大きなファイルを扱った場合、例えばHDDを扱った場合にはランダムアクセスのせいで速度がかなり落ち込みます。

好みに応じてファイルマネージャを入れ替えれば済むことかも知れませんが、QTファイルマネージャには頑張ってほしいと感じました。やはり効率(速度)重視の方がPCリソースも無駄に食わないので非力なマシンにはより適していると思うんですよね。

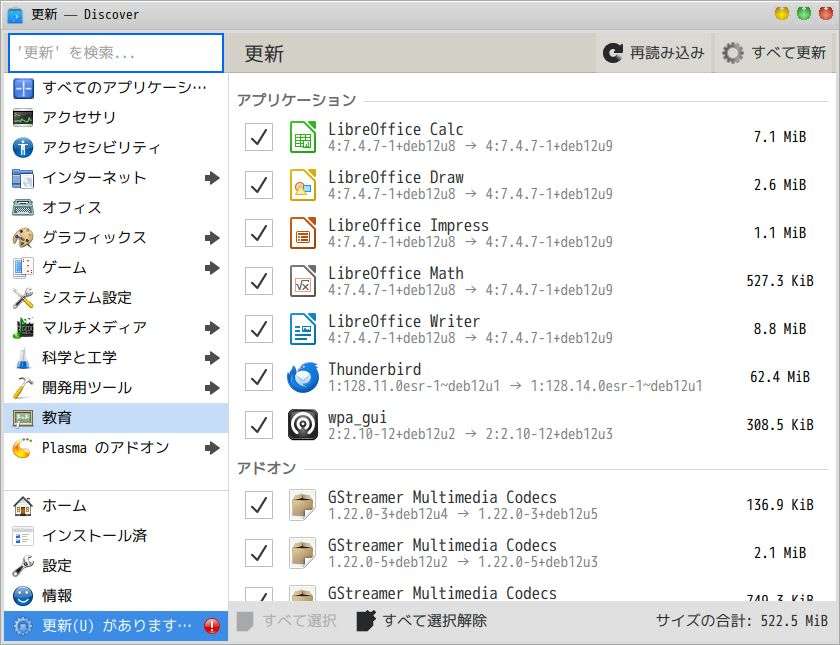

アプリブラウザ「Discover」で簡単にアプリのインストールが可能

スタートメニューの「システムツール」ー「Discover」を起動すれば、アプリ(パッケージ)ブラウザーが表示されます。GIMPもここからインストールできたんですね。知りませんでした。「Discover」良いじゃないですか!

Discoverの使い勝手はとても良いですね。

Linuxビギナーさんでも簡単に色々なパッケージ(アプリ)を

自分で追加できるので、環境構築がとても楽です。

アプリを見やすくジャンル分類してくれているので、Synapticからパッケージ名で選ぶよりも簡単に視覚的にアプリを探すことができると思います。アプリの説明も日本語に翻訳されている件数が結構多いです。日本語に翻訳をして下さっている方にフィードバックメールを送ることもできますね。もちろんパッケージファイルの依存関係はお任せでいちいち気にしなくても大丈夫です。

アプリの詳細情報も結構表示されるので選びやすいです。これはディストリビューション的にアピールしておかないといけない便利な標準アプリの一つでしょう。Windowsよりもアプリを導入しやすいので何でもかんでも入れすぎ注意ってことになりそうですね。

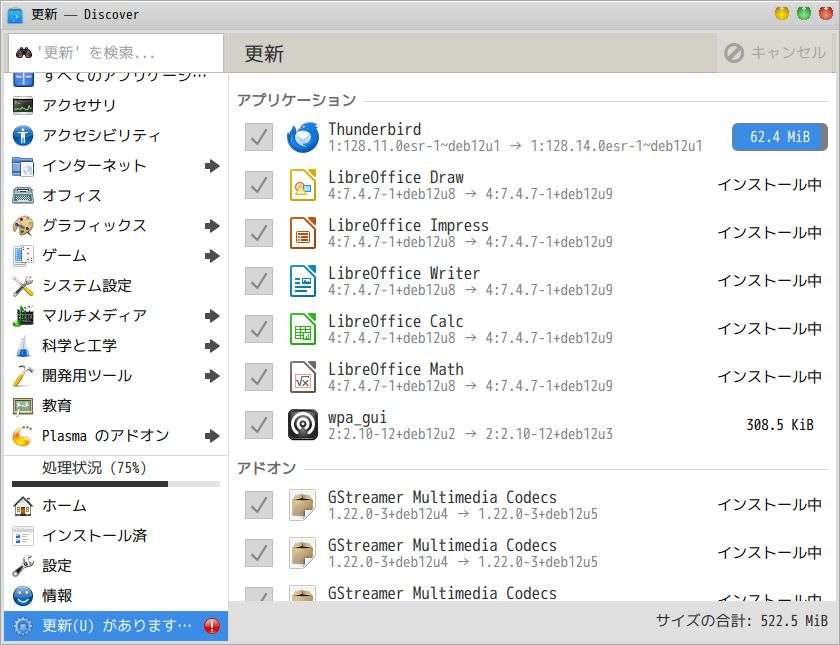

アップデート(更新)も簡単操作

なお、パッケージ(アプリ)の更新もDiscoverで教えてくれます。右上の「すべて更新」をクリックすればレ点の入っているアプリやアドオンなどが順番に更新されます。

操作はとても簡単なので(コマンドなんか不要なので)Discoverはよく使うアプリになりそうです。プログレスバーで進捗状況が視覚的にわかりますのでWindowsより簡単かも知れません。

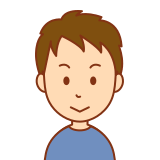

アプリブラウザ「Discover」はFlatpak、Snapもサポート

適当にDiscoverを触っていたら、設定の中に「欠けているバックエンド」という項目があり、FlatpakとSnapのBackendが挙げられていました。インストールをクリックするとバックエンドとして機能する様になりました。コマンドレスです。

debian安定版はパッケージの更新が遅い(慎重)ので、最新版を使いたいというニーズがあるなら、更新パッケージの提供元としてFlatkapやSnapを選ぶこともできるという訳です。これらをバックエンドとして追加しておくと連携してくれるのでインストール出来るアプリが増えて便利そうです。

個人的にはTelegram Desktopの最新版を使えるのが嬉しい。

近年のデスクトップLinuxの多くは、コマンドレスで使用できる様に工夫されているので、アプリ(パッケージ)管理はWindowsより一元管理されていると感じます。個人的にはリポジトリからインストールするアプリで済ませるのが基本方針です。(もちろん例外もありますがアップデートに追従しづらいのでリポジトリ外からのインストールはなるだけ避けたい。)

Wine、PlayOnLinuxなどWindowsを意識しているっぽい

Kamuriki Linuxの初期インストールパッケージ関係を見ていると、最初からWineやPlay on Linuxがキッティングされています。これらから推測するとWindowsユーザーがLinuxに移行することをかなり意識している様です。

私自身はLinux上でWindowsアプリを動かすというのは結構例外というか条件付きで出来れば十分と思っているのですが、旧バージョンのMS-OfficeをPlayOnLinuxで動作させたいというニーズにも素早く対応できるように配慮されている様に見受けられます。

Linuxディストリビューションを独自に作ろうということは、既存のディストリビューションに不満があったりして、何かしら意図があって作られるわけですから特色があって当然だと思います。Kamuriki Linuxが目指している方向性などがもう少しわかりやすいサイトがあれば良いと思うのですが、公式サイトにはあまりそういう情報が無いみたいなのでどこを向いて開発されたディストリビューションなんだろうか?というのが今の所掴みきれてない疑問です。

ディストリビューションで最初から採用されているパッケージを選んだ理由を日本語で分かりやすく説明してくれていれば、もっとこのディスとリニューションに入りやすいんじゃないかなと思う次第です。せっかくの国産ディストリビューションなのにね。繰り返しになりますがKamuriki Linuxはかなり既存のWindowsユーザー(日本人向け)を意識した構成とチューニングになっていると感じます。

Ver3.11の試用後の感想

今回、Kamuriki Linux 3.11を実機にインストールして試してみましたが、Windows7時代に販売されたであろうPCハードでも十分に実用レベルで動作する軽快さを実現している軽量Linuxディストリビューションだと実感しました。良いレベルでまとめていると思います。

個人的にはdebian(Xfce)、LMDE6(Cinnamon)で高いレベルで満足しているため、LXQtの軽量さには関心するものの、普段使用しているレッツノートSZ6であればLMDE6を使う方が快適だということを再認識できました。ただデスクトップOSは軽いだけでは不十分だということも一つの現実です。使いやすさと実用性は無視できません。

試しにKamuriki Linuxに「nemo」をインストールして試してみましたが、ファイルのコピー自体はファイルマネージャである「pcmanfm-qt」に渡して処理している様なので、このファイルマネージャ「pcmanfm-qt」がLXQtで採用されている時点で自分のメイン環境には合わないということの様です。かと言ってファイルマネージャー部分を下手に入れ替えようとすれば競合を起こしそうなのでカスタマイズしづらい部分です。

もちろん普通にファイルコピーや移動をする分には問題ないのでケチをつけるつもりはありません。私の場合は動画ファイルなど1つが数GBのファイルを扱うことが多く、また外付けHDDへのアクセスが多いことから、なるだけ用途に合う動きをしてくれるファイルマネージャを選ぶのもポイントなのかなと感じました。(良い経験になった)

一つのLinuxディストリビューションを一定期間使い込んで見るとアラが見えてきたり、良い部分が見えてきたりするものです。YouTube動画でよく見かける「インストールしてお試しして終わり」というのはもったいないので、しばらく使い込んでやると違いに気づいて得る情報が多いと思います。

ディストリビューションによっては今まで知らなかったパッケージ(アプリ)を知る機会も得られます。そういう体験を積んでいって自分にフィットするディストリビューションに落ち着いて自分流にカスタマイズするとより使いやすい環境を構築出来ると思います。

追記:Kamuriki Linux 4が数日後にリリースされた

Kamuriki Linux 3.11をお試しして、特にDiscoverによるパッケージ(アプリ)管理が便利だという事を経験したのでこの記事にレビューを記したのですが、数日後にKamuriki Linux 4がリリースされました。立て続けかっ!

という訳で週末にでもKamuriki Linux 4を実機にインストールしてお試ししようと思います。おそらく表面上の違いはそれほど無いと思うのですが(内部的にはdebian 13 Trixieに刷新されている)、やっぱり実際に試してみないとなんとも言い切れない部分はありますからね。

個人的には遠い過去にディストリビューションつまみ食いを卒業したので、色々試すという手間と時間を惜しむようになりました。選りすぐりを見出すくらいのものです。LMDE6よりも快適なdebianベースのデスクトップ環境を提供してくれるディスとビューションがあれば引っ越ししても良いかなと思っていますので。それくらいの取り組みしかできません。

Kamuriki Linux 4(だけでなく全て)配布中止?

2025年9月11日に知ったのですが、なんだかKamuriki Linux 4のダウンロードが殺到しているらしく、サポートしきれないという理由でStandard版(無料版)を全て(過去バージョンも同様に)配布を中止してしまったそうです。私はVer.4を週末に試すつもりだったので、無償配布版をちゃっかりISOファイルをダウンロードしてしまっていましたが。

うーん、サポートし切れないので配布中止するというのであれば、敢えて試用したことを記事にする必要性は薄いでしょうかね。概ねLMDE6で満足しちゃってますからね。

Windows7やWindows10仕様のPCハードを使ってきて、この度Windows11に移行できない(もといWindows10でも遅い)PCハードで動かすには初心者にオススメ出来そうなディストリビューションだったので、配布中止はとても残念です。この辺り時代のPCハードなら普通に快適に動くと期待できます。

どうやらKamuriki Linux 4 Standard版は、今後は有償化するみたいです。発売日は未定で1,500円(税別)とされています。有償版になった分サポートをしっかり受けられると思うので、サポートを期待する人は購入を検討しても良いかも知れません。StandardとProとの違いもあるので要確認ですね。

今後もdebian、及びLMDEを使うことになりそう

やはりお金をかけずにWindows10から移行する先としては、素のdebian GNU/Linuxが最有力候補っていうことになりましょうか。先ごろdebian GNU/Linux 13 Trixieがリリースされたばかりなのでフレッシュですし、Ubuntuより軽快ですし。

debianの場合は、自分で必要なパッケージを追加したり環境整備をする手間は発生しますがそれほど難しいことではありません。Linuxデスクトップ初心者にとっていきなりdebianは難しいと感じるかも知れませんが、知識が無いだけで難しいって程でもないと思います。

debian GNU/Linuxの恩恵をより手軽に受けたければ、手軽に環境設定できるツールが備わっているLinux Mint Debian Edition(LMDE)という選択肢に落ち着きそうです。やはりdebianベースのLinux Mintという位置づけが、私の価値観にはしっくりくるんですよね。UbuntuベースのLinux Mint(本流)だとちょっと違うと感じるのです。

Linux Mint 22.2で強化された機能などを盛り込む予定とされている、LMDE7のリリースが発表されるのを心待ちにしています。個人的にはLinux Mintチームはセンスが良いと感じているので、バランスの良いLMDE7をリリースしてくれるものと期待しているのです。LMDE7は9月中にリリースか?と言われてましたが、9月はBETA版のリリースでした。

正式版は2025年末までにはリリースされるということの様です。

追記:LMDE7は2025年10月14日に待望の正式版がリリースされました!

コメント