2025年8月9日 debian GNU Linux 13 Trixieリリース

2025年8月9日に最新のdebian GNU Linux(debian 13 Trixie)がリリースされました。

当日は時差の関係もあってか、debianのサイトにdebian13が配置されてない状態でしたが、翌日になって公式なISOファイルも配置されるようになりました。たまたま今回のリリースは連休中だったので、debian13を試してみることにしました。

楽しみにしていたdebian13(Trixie)

リリース日の翌日にはISOファイルが入手可能でした。

日本語のマニュアル(ドキュメント)もあるので、検討する人は良く読んでみると良いでしょう。

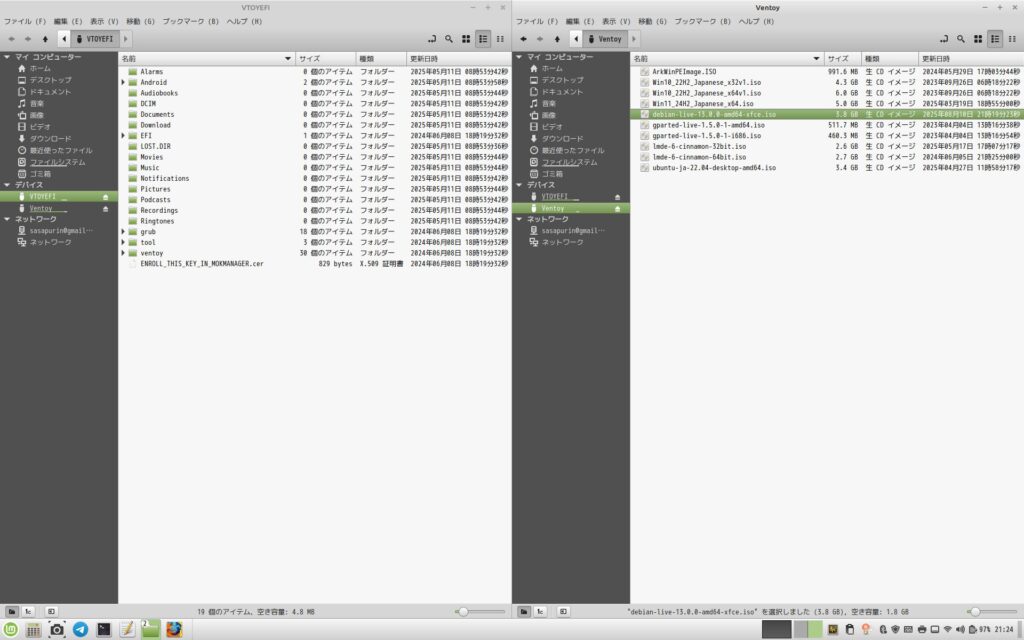

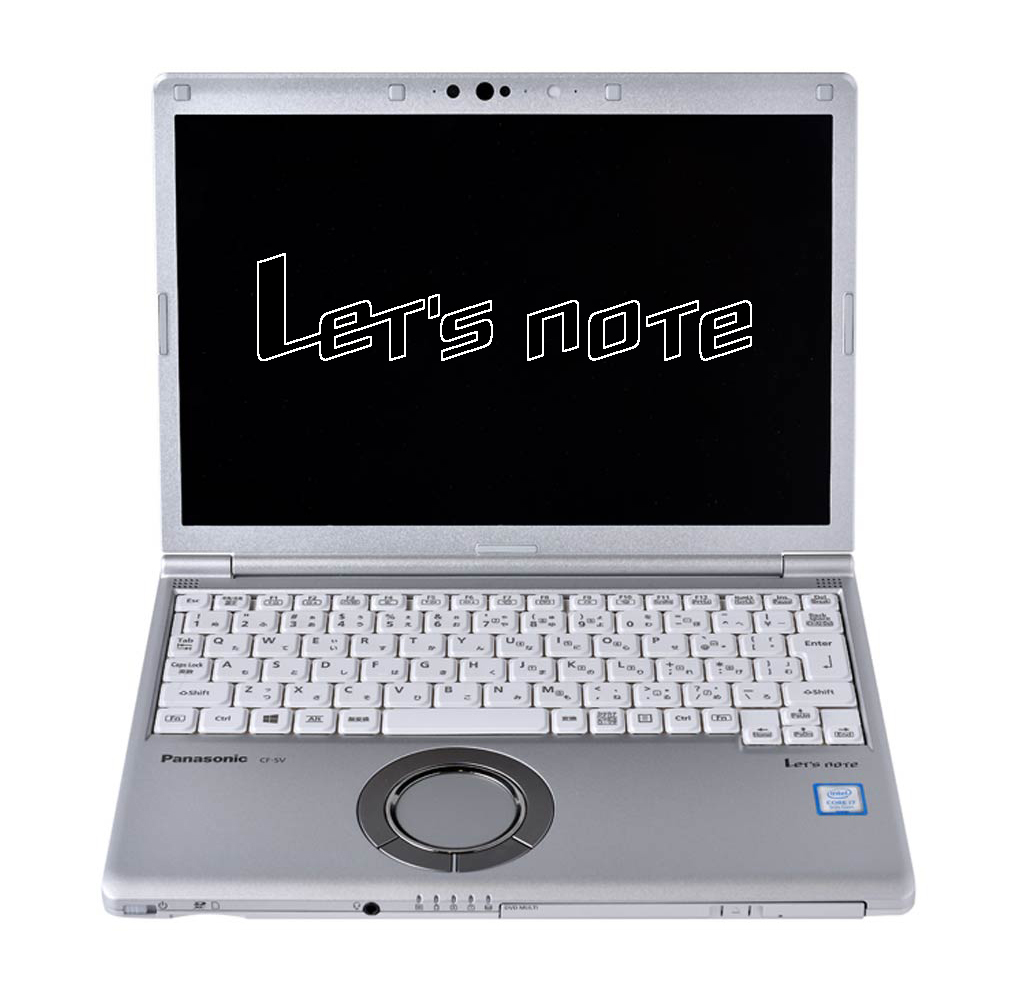

私の場合はLet’s noteを複数台所有していて、古いCF-SZ5にdebian12をインストールして使っていましたので、とりあえずブータブルUSBを作り、このPC環境を使ってLIVE版で試してみることにします。ブータブルUSBはWindows環境のVentoyで作ったUSBメモリーにISOファイルを追加するだけなので便利です。Ventoyは何度も作り直す手間がかからないので本当にオススメ。

Linux MintのUser GuideでもVentoyが紹介されています。

debian 13 xfce Live版を入手して準備する

debianは世界中にミラーサーバーがあるのであちこちで入手できますが、まだリリース直後ということもあって本家でISOファイルを落としてきました。リリース直後なのでJIGDOを使うのが理想ですが、使い方を忘れたので申し訳なく思いながら直接ISOを落としてきました。

VentoyはWindowsアプリなので、Windows環境のVentoyで作成したブータブルUSBを使用します。この作業はUSBメモリーをVentoy構成にする初回だけでOKです。

あとは、ISOファイルを直接コピーしておくだけで準備OKです。複数のOSのISOファイルを入れておけるので便利なのです。

Ventoyが起動するとブートセレクタを挟んで、ブートしたいOSを選択して起動できるのでとても便利です。私は32GBのUSBメモリーを使用して5個以上のOSをBoot出来るようにしています。(ISOファイルの入れ替えはLinuxのファイルマネージャでも可能なので定期的に入れ替えています。)

Ventoyは複数のOSのISOファイルを選択して起動できます。

USBメモリーは容量大きめを使うと便利です。

debianのLive版を入手するのは、まずLive起動して簡単な動作確認が出来る点がメリットだと感じているからです。更にストレージへのインストールも簡単ですから合理的です。debianのインストーラで気が利いているのは、例えばLive版で入力して試したWi-Fi接続の情報がインストールにも反映されるのが良いです。他のディストリビューションではここまで気を配っているのは少ないのでストレージにインストールするとまたWi-Fi情報を入力しなくてはならないので手間がかかります。

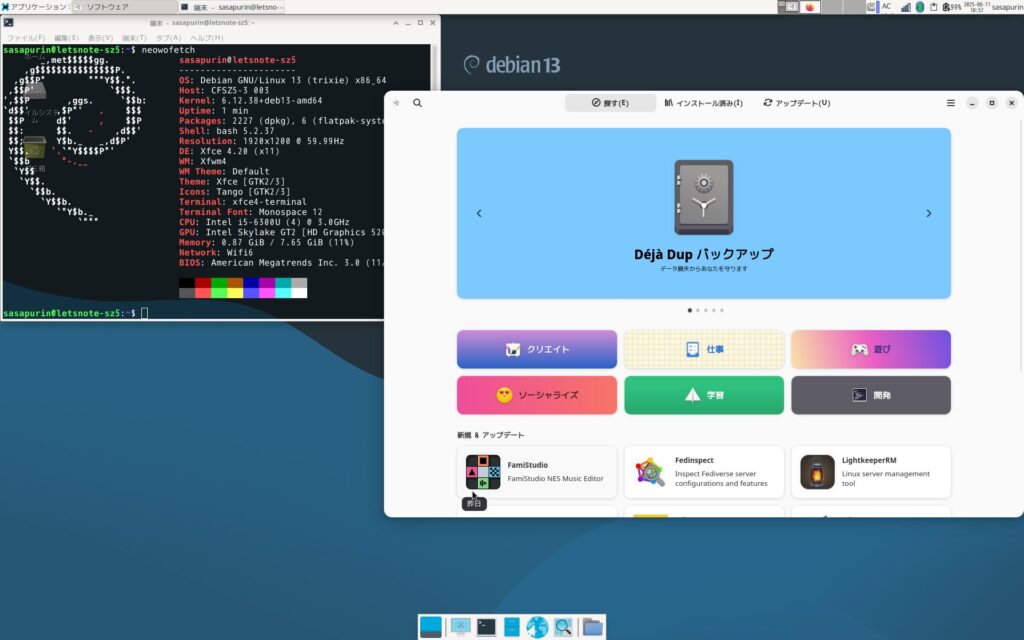

debian13はサクッと起動して普通に使える

相変わらずLet’s note CF-SZ5とdebianは相性が良いみたいで、特に問題も見つからずLive版で動作検証できました。見た目も同じxfceなので変化が無いようなので、これがdebian13だという意識はあまりする必要がありません。内部は紛れもなく最新版のdebian13で動いている訳ですけどね。

逆に言えば、取り立てて変化に気づきにくいので「地味」だということです。debianに限って言えば、画期的に進化したとかルック&フィールが変化した(進化した)という印象は受けません。そこがdebianの安定志向であり個人的に気に入っている点です。

普通に安定したOSとして動いてくれればそれで良いのです。OSとはそんな位置づけ(縁の下の力持ち)に徹してくれるものでしょう?(私の価値観ではそう思っています)

良くも悪くもdebianらしく実用性重視の安定志向です。

面白みには欠けるかも知れませんが使い慣れたxfceが好みです。

多少の変化もある様です。例えば今回neofetchが無くなっていて、フォークしたneowofetchというパッケージが採用されていました。この辺りは追いかけてないので適宜対応を変える必要がありますが些細な違いです。neofetchはそれほど使う機会もないのですが、システム情報を確認するのに手っ取り早いのでneowofetchをインストールしました。

良い感じなのでdebian12を消してdebian13をインストール

全然違和感なく使用できるので、あまりカスタマイズしていないCF-SZ5のdebian12環境をすっぱりと消して最新のdebian13にすることにしました。クリーンインストールしたいので保存したファイル等はUSBメモリーに移動して保存しておきます。

そしてVentoyで作ったLive版debian13を起動して、SSDにインストールしてしまいます。インストール先は当然内蔵SSD全域を使うので既存OSは削除してインストールです。

あっけなくインストール終了で普通に使い始めることが出来ました。Live版でWi-Fiに接続した情報もインストール環境に保存されたのでいちいちWi-Fi接続をやり直す手間も発生しませんでした。バックアップしておいたファイルをUSBメモリーからコピーして作業環境を復元させます。

デバイス周りはBluetoothトラックボールも問題なく使用できます。Wi-Fiを含めたネットワーク関係も問題なしです。以前からなんとなく感じているのは、Let’s note SZシリーズはdebianと相性が良いみたいに思います。ハイバーネートなんかも問題が起きずバッテリー駆動でも長時間使用できてモバイル用途でも重宝しています。

日本語入力環境の整備は必要

debianが初心者向けでないディストリビューションだと言われる理由の一つとして、日本語入力環境を整える手間があるのは正しい情報だと思います。FcitxやIbusなどのIM環境をインストールして整備してやる必要があります。世界的に見れば2バイト文字圏が特殊なので日本語入力環境は自分で整える必要があります。

Linux Mintはこの辺りをウェルカムスクリーンや、設定からウィザード的にマウスクリックで行えるのが初心者向けです。debianはとてもシンプルなのでその辺りは自分で解決するしか有りません。それは13(Trixie)になっても一貫して同じスタンスのようです。

マルチユーザー機能を活用する

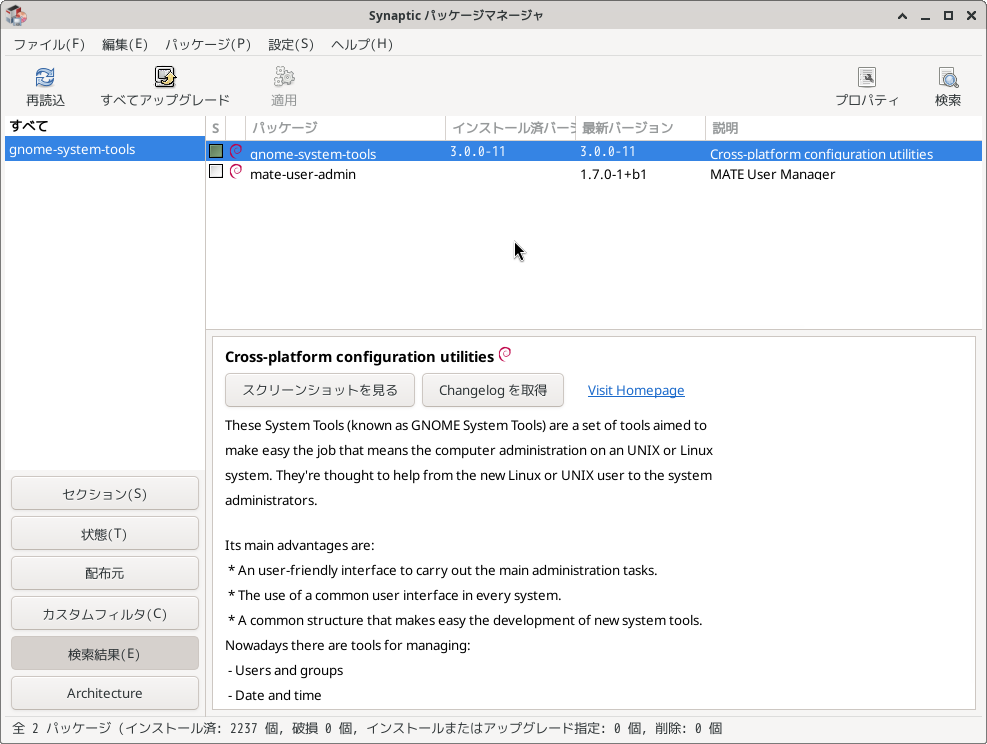

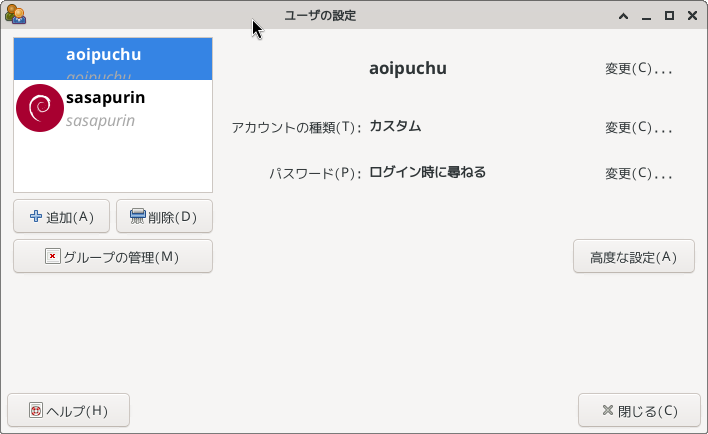

私の場合は、同一PC(debian)上でユーザーを切り替えて、デスクトップ環境を使い分けることが多いので、マルチユーザー機能は重宝しています。debian13にはGUIのユーザーとグループ管理のアプリが入ってないのでSynapticパッケージマネージャからインストールすることにします。

これでユーザーとグループ管理がGUIで出来るようになりました。コマンド操作でも支障は無いのですが、使っている内に修正したりすることがあるので、視覚的に見やすいGUIの管理ツールがあると便利です。

ユーザーの追加や削除、所属させるグループをGUIで設定出来るので便利だと思います。あんまりGUIに頼っているとコマンド操作を忘れてしまいますが(たまにはコマンドで操作しないとね)、やっぱり利便性を重視して使いたいものです。どんどんそういう流れになって行ってLinuxだからコマンドが必要っていう場面は少なくなるでしょう。

ホイールパッドはLMDE6での設定と、xfceの設定の合わせ技が必要

普段はBluetooth接続のトラックボールを使っているので気にしてなかったのですが、debian13入りのCF-SZ5を持ち出す時に荷物を減らしたいので本体のみ(ホイールパッドのみ)で運用したいと思ってテストをしたところ、ホイールパッドによるスクロールはOKです。

しかし、シングルタップ、ダブルタップ共に反応しませんでした。これではちょっと使いづらいです。マウスは持ち歩きたくない(ACアダプタすらも携行したくない)。

debian系でホイールパッドを使用する場合は、LMDE6(Cinnamon)と同じだと思っていたのですが、調べたところタップ時の動作はxfce側の設定が必要だと知ることが出来ました。私がxfceを選んでいるので仕方ありません。

下記ファイル(xinitrc)の作成が必要という貴重な情報がありました。

~/.config/xfce4/xinitrc

#!/bin/sh

if [ -z "${DISPLAY}" ]; then

prog=xinit

else

prog=/bin/sh

fi

# Enable tap actions on a touchpad.

if ( grep -q synaptics /var/log/Xorg.0.log ); then

if [ -x /usr/bin/synclient ]; then

/usr/bin/synclient TapButton1=1 LBCornerButton=2 RBCornerButton=3 MaxTapTime=140 \

SingleTapTimeout=140 MaxDoubleTapTime=140 VertEdgeScroll=1

fi

fi

exec ${prog} /etc/xdg/xfce4/xinitrc $*最近はLMDE6(Cinnamon)に慣れてきたので、debianを使用する場合もCinnamonに変更してみようかなと感じています。Cinnamonとxfceではかなり操作性が違うのですが、xfceに固執する理由は無く、単に数年間使い続けてきて慣れているからという理由です。LMDE6をメインで使い始めたことから、Cinnamonデスクトップに慣れてきた現状、それも変える時期かなと考え直す様になりました。

その他の環境設定は追々

今回はリリース翌日に使用開始したので、トラブルさえなければ同じ環境を長期間使用し続けられます。2年ちょっと丸々使い続けられるのでありがたいです。

Let’s note特有のホイールパッドのカスタマイズや、Flatpakを使えるようにしたりと細かな環境整備は必要ですが(大した手間ではありません)、これは使いながらちょっとずつ整備して行こうと思います。過去記事に残してあるので(いちいち覚えてません)それらを読み返しながら設定する次第です。

大きなトラブルさえなければ、2年ちょっとこのまま使い続けられます。基本的な部分は早速カスタマイズして、後は必要になった時に対応して使いやすい環境に調整して使っていきます。

結局、こういうことの繰り返しですから、パソコンのOSというものは理想としては永続的に使用し続けたいものです。debianはシンプルに構成することが出来るのでWindowsの様に訳のわからないプロセスが勝手に走り出して冷却ファンがブンブン回りだすこともありません。

トラブルがない限りは慣れた環境を使い続けられるのが本当にストレスを感じません(逆に新鮮さはありませんけどね)。やっぱりOSは安定性と信頼性、裏方に徹してくれる見通しの良さが一番の性能だと思います。

個人的にはクリーンインストールを好む

VPSを借りてdebianの最小インストールからサーバー環境を整備して長年使用している身としては、debianのメジャーアップデートの度にdist-upgradeするのはあんまり気持ちの良い追従の仕方ではありません。毎回必ず何かしらの修正や調整が必要になります。

おそらく細部までチェックしたら、何かしらの不備や不要なんかがあるとは思います。それでも常時稼働させている関係上、動いているなら下手に弄らないというスタンスで稼働させざるをえません。

一方、デスクトップOSとしてdebianを使用するのであれば、ダウンタイムは自分のタイミングで気にする必要もなく、せっかくデスクトップOSとしてdebianを使用するのであれば、リリースのタイミングでクリーンインストールしてスッキリさせたいというのが本音です。ゴミファイルもスッキリさせられます。

OS環境はなるだけクリーンにしておきたいと考えているので、メジャーアップデートのタイミングは、クリーンインストールのタイミングだと捉えるようにしています。幸いにしてWindowsで環境を整備するよりもずっと短時間、かつ少ない手間しかかからないのでWindowsのセットアップの様なストレスも感じません。

消費電力が少ないのでバッテリーの持ちも良い

早速、debian13のノートを外部で行われる講習会に持っていきました。Panasonic Let’s note CF-SZ5に最新のdebian 13 Trixieをインストールした状態でどこまで使えるか?という実験を兼ねたものでしたが講習会を受講する立場での使用は全然問題ありませんでした。

ACアダプターも交換バッテリーも持たずに行きましたが、3時間半の講習会は1本のバッテリーのみで余裕でした。バッテリーを温存する気遣いでトイレに行く時などはハイナネートさせたりしましたが復帰しない様なトラブルもありませんでした。

やはりCPUが第6世代のCore i5-6300Uというスペックなので消費電力も少ないですし、最新のdebianということで電源管理も無駄を抑えてくれるので、CPUファンがブンブン回ることもありませんでした。CPUに負荷がかかるとFANがヒューンと鳴り始めますが直ぐに収まりますので使っていてバッテリーの持ちは良さそう(十分持ちそう)だと感じていました。

CF-SZ5(メモリー8GB)はWindowsで使用するにはスペック不足ですが、軽量で優秀なdebian GNU/Linuxであれば現役で通用すると再認識しました。安定性の高いdebianですからTrixieにはこれからお世話になろうと思います。

Let’s note CF-SZ5、SZ6、SV7、SV8、SV1を所有していますが、本体のサイズはほぼ同じなのでSVシリーズが入るケースならSZ5、SZ6も入ります。

コメント