Ventoyについて

おそらく、WindowsユーザーでLinuxをちょっと試してみたり、Linuxをつまみ食いしてみたり移行したりした人はRufusというユーティリティを知っていると思います。RufusはLinuxの始め方を解説するサイトやYouTube動画でもよく紹介されているので、このジャンルのユーティリティーソフトとして知名度はとても高いと思います。

しかし、私はRufusはWindows寄りの(トラブル対応用USBメモリー作成)用途に使っていて、Linux環境をBoootする為には好んでVentoyを使用しています。VentoyはLinuxディストリビューションをつまみ食いする用途にはRufusよりも適しています。

Ventoyは、簡単に言えばUSBメモリーをBootable仕様にフォーマットするアプリです。

Ventoyを使う理由は、私はUSBメモリーからBootさせたいLinuxディストリビューションや、FreeBSD、Parted等のツールをその都度使い分けたいからです。だからと言ってUSBメモリーを何個も持つのは嫌です。

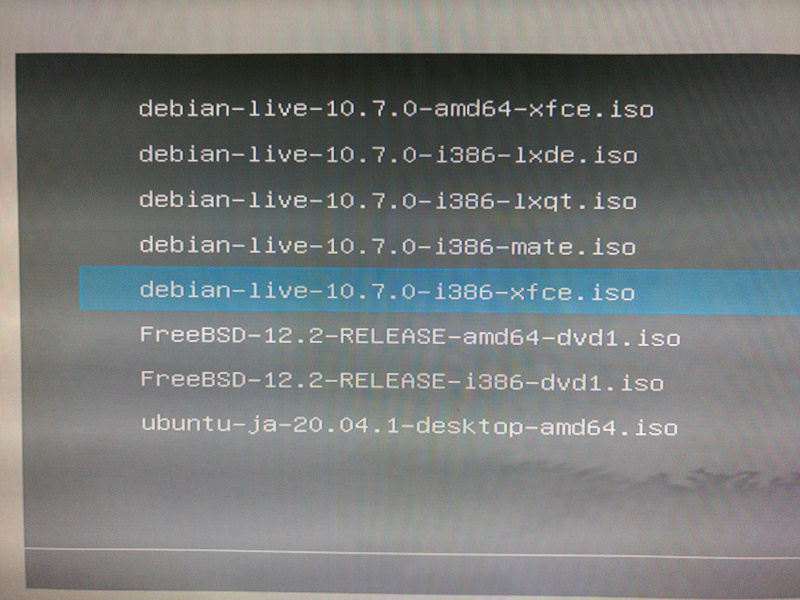

Ventoyはそういうニーズにマッチしていて、Ventoyで初期化したUSBメモリーに、複数のブータブルなISOファイルを入れて置くことで、PCをUSB Bootした後にブートセレクターを介して任意のLinux OS等を起動することができます。(補足:WindowsのISOファイルを入れておけばWindowsも起動できます。)

つまり、USBメモリーの容量が大きければ、色々なLinux ISOファイルを入れておいて、ブートセレクターで選択して必要なLinuxディストリビューションを任意に起動できます。私は「GParted」なんかもISOファイルとしてVentoyで作ったUSBメモリーに入れているので、パーティション操作(トラブル対応など)が必要な場面でも重宝しています。

またVentoyは、Windows、Linux環境で起動することができます。もしくはVentoy自体をBootすることもできるので、OSがインストールされていないPCや、Intel Macでも起動することができるんじゃないかと思います。Macの事は良くわからないので確証は有りませんが・・

Ventoyを使う上でのポイントは、大容量のUSBメモリーを使うことで物理的に1本のUSBメモリーで事足りる点です。Rufusの様に1つのOSを起動するために1つのUSBメモリーを占有するという無駄がありません。Rufusしか知らない人の場合は、気がついたら8GBのUSBメモリーを何本も所有している・・と言うことも多々有るようです。

Ventoyの「基本的な」使い方は簡単

基本的な使いかたは簡単です。

空っぽのUSBメモリー、または消しても良いUSBメモリーをPCに接続した状態でVentoyを起動します。もしUSBメモリーを後から接続した場合は、デバイス欄の右側にある回転矢印アイコンをクリックすると再検出してくれます。ここはとても重要で、消しても良いUSBメモリーを確実に選択します。

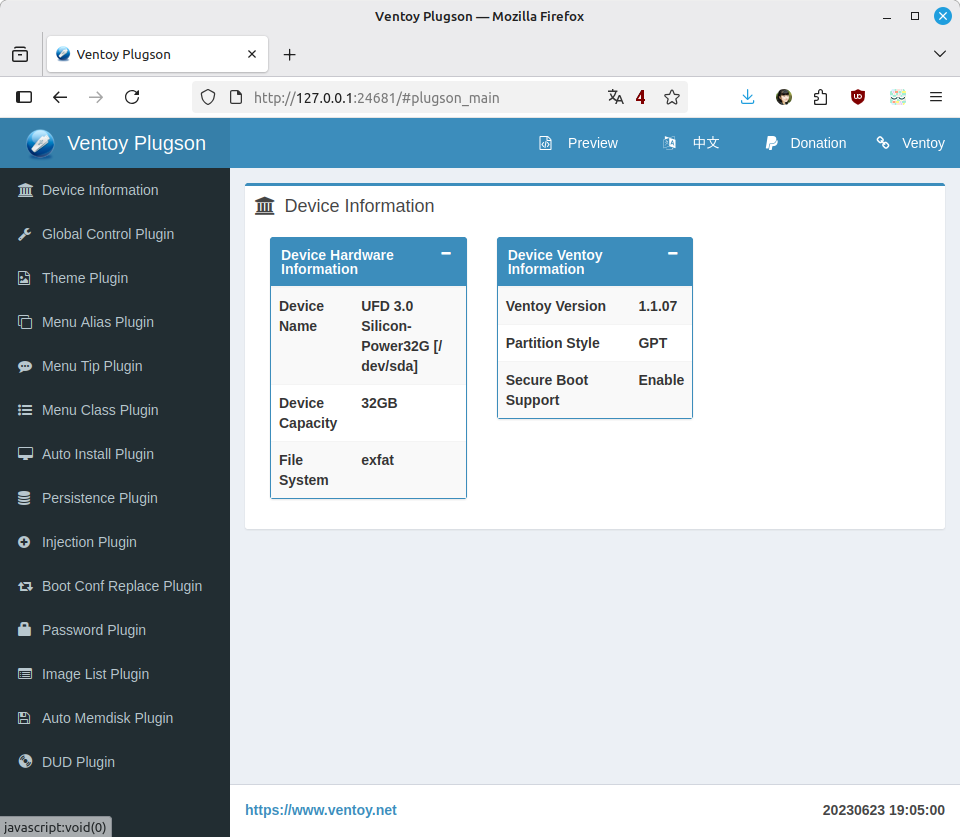

デバイスのプルダウンから確実に消しても良いUSBメモリーを選択します。私の場合は、Silicon-Powerの32GB USBメモリーを使っています。

上のキャプチャ画像からわかるように、Ventoyのインストール、アップデートが行なえます。

初回はインストールになりますが、一度Ventoyで作成したUSBメモリーでは、既にUSBメモリーに配置されているVentoyをアップデートすることもできます。着実にアップデートされているので追従していく価値はあります。

あとは、「インストール」ボタンをクリックしてVentoy USBメモリーを作ります。

その後、予め入手しておいたお好みのLinuxディストリビューションや、WindowsのISOファイルを、容量が許すなら複数のISOファイルをVentoy USBメモリーにコピーしてやることで、マルチブータブル可能なUSBメモリーが出来上がります。これを1本携行しておくと助かることがしばしばあります。

Ventoyをより活用したい人向け情報

VentoyはUSBメモリーからマルチブートできるという点だけでも十分に恩恵のあるアプリですが、更に使いこなすことが出来れば便利な機能が隠されています。情報は公開されているので、「隠されている」という表現は適切では無いかも知れませんが、ユーザーの視点からすると隠しておいてもらった方が利便性が高いので、必要な人だけより高度な使い方ができる様になっているのです。

高度な使い方について実例を上げると、Ventoyの見た目をカスタマイズして好きな画像を表示させたりして、組織やチームで同じツール(USBメモリー)を使用するなんてこともできます。

また、煩わしいセキュアブートの有効・無効を省力する為にVentoyのハッシュを登録することでセキュアブートを回避することも可能です。この辺りになるとかなり深入りして来るので、中上級者向けの使いこなし術になってくると思います。普通はここまでやる必要はないと思います。

ついでに記しておくと、プラグインを追加して、より高度なことを実現したり、隠されている機能設定にアクセスするVentoy-Plugsonという機能も使えます。Ventoy-Plugsonを実行すると、Webブラウザーで詳細な機能設定にアクセスできるようになります。

VentoyによるLive版Linuxの永続化(状態保存)

基本的にLinuxをBootした後は、Live版で一時的に使用するか、ストレージにインストールをして使用しますが、Live版を永続化する方法(Ventoy Persistence Plugin)も少しずつ開発されていってます。

今のところ限られたディストリビューションに限定される様ですが(主にUbuntu系)、こういう技術や概念が一般化してくるとディストリビューション側もしっかり対策してくると思うので、地味にユーザーが増えて欲しいという願いもあります。興味のある人は下記の記事を読んでみて下さい。

debian系は永続化出来ない現状

個人的にはお気に入りのLMDE7のLive版を永続化する方法を試してみたのですが、LMDE7ではまだ実現できていないみたいで上手く状態が保存されませんでした。debianの成功実績が掲載されて無いのでdebianベースのLinuxディストリビューションではまだ上手くできないのかも知れません。素直にUbuntu系を使えば成功率は高いのでしょうが。

個人的には、Live版Linuxを永続化すれば、手軽に退役ノートPCを一時的にLive版でBootしてWi-Fiのエリア調査に使ったりとか、WireSharkでパケットキャプチャを撮ったりとか、トラブルシューティング的に使えるかなと思っています。

また、出先でネカフェのPCを使う際に、使い慣れたLinuxディストリビューションでBoot出来れば作業が早いと思います(環境構築済でUSBメモリーを持ち歩く)。

とは言ってもそれほど多くのことを臨んでいる訳ではなく、設定して置きたいのは、「日本語ローカライズ」と、「日本語入力環境(IME)」の設定です。これをLive版起動後にいちいち行うのが手間なのです。

Live版のリビルドがもっと容易であれば、こういうツールの出番は減ると思うのですが、Live版のリビルドは結構大変なので頻繁に作り直すのは現実的ではありません。Ventoyのこういう仕組みは、現時点ではLive版を永続化する方法として、限られた用途とは言えども便利ですね。

個人的には、ストレージ(SSD)を簡単に換装できる構造のノートパソコンが欲しいです。Panasonic Let’s noteがお気に入りなので、Panasonicが「簡単にM.2 SSDを換装できる」ケースの構造を実現してくれたら最高だと思います。毎回ケース底面のネジ約20本を外して裏蓋を開けるのは手間なのです。

Ventoyで構築したUSBメモリーには複数のISOファイルを入れておけるので、色々なディストリビューションや(Windowsも含めて)各種ツールのISOファイルを入れておいて使い分けられる、大容量USBメモリー(もしくはSSD)が便利です。大容量サイズでも無駄になりません。

コメント