最近は自宅作業ではLinux(debian、Linux Mint debian Edition)環境を使っていて、ブログ更新や資料整理などの作業には支障もないのですが、仕事柄Windows11にはどうしても慣れておく必要があるので、あれコレ考えた結果、中古でIntel Core 8世代以降のノートPCを調達することにしました。

FujitsuのノートPCがキーボードがしっくりくるので、未だにCPUがCore2 DuoのVista時代のノートPCを使ってLinux環境で作業しています。Windows11対応のPCもFujitsuにしようと漠然と考えていたのですが、ネットワーク調査等に使用することを前提とすると、コンパクトなWindows11ノートが良いなという気持ちも出てきました。そして候補としてPanasonic Let’s Noteが12インチ程度の小ささで、画面解像度が高い&軽量であることから、購入候補にすることにしました。

Windows11のハードウェア要求に正式に対応していないと意味がないので、第8世代Intel CPUが搭載されている「CF-SV7」か「CF-SV8」を候補にして探すことにしました。

先ごろ話題になった、パソコン譲渡会の闇で売られている様なインテル第7世代以前のPCとは違って、公式にWindows11に対応しているのでOSのアップデート問題を心配する必要もありません。パソコン譲渡会なんかで扱われている割高なPCは絶対に損ですからね。

レッツノートのキーボードは一回り縮小されたサイズ感

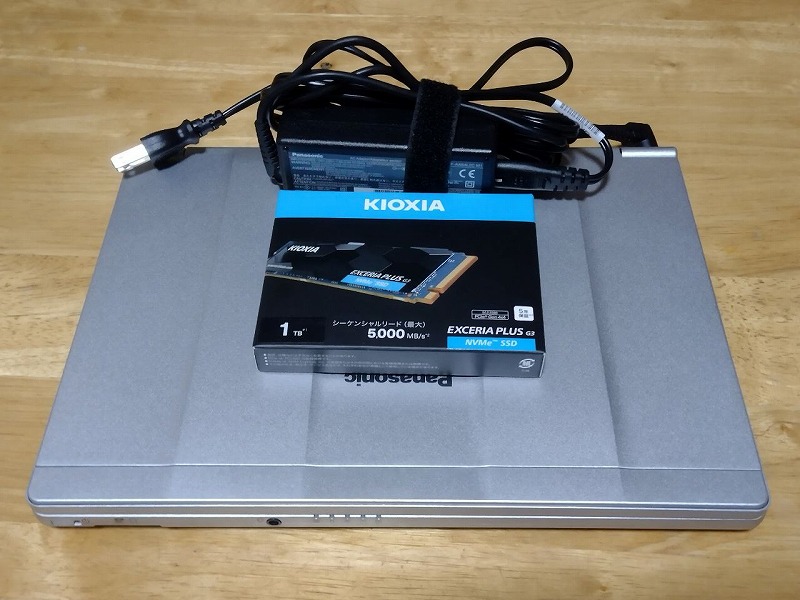

今回、タイミング的なこともありヤフオクで「Panasonic Let’s note CF-SV8RDCVS」を購入しました。出品情報によると中古Aクラス(程度が良い)という事だったので、ダメ元で予算15,000円(送料込み)で購入できるものを探していたところ、タイミングよく同じ出品者から同じ型の出品が多数ありました。オークションで予算オーバーなら無理に競り合わない方針でいくつか見送りましたが狙い通りの価格(送料別13,000円)で購入出来ました。

届いたダンボールを開けて手に持った瞬間、軽い&コンパクトという印象でした。特に軽さは特筆モノで中身がスカスカなんじゃないかな?と思えるほどの軽さです。Let’s noteにはLTE接続機能がついている製品もありますが、今回買ったのはシンプルなものなのでLTE接続機能はありません。

気になっていたキーボードに手を置いてみると、全体的にギュッと凝縮された様なコンパクトさ。ピッチがやや狭いので想定内とは言うものの慣れが必要です。更に左上にある全角/半角キーがESCキーとF1キーの間に移動された配置で特殊です。個人的には左下隅はCTRLキーであって欲しいのですがFnキーなのが残念です。キートップの狭さもあってやっぱり慣れは必要そうです。しばらくこのキーボードを叩く時にはタイプミスを連発すると思われます。

なお、程度は非常に良くて、傷らしい傷は無いしバッテリーの持ちも良く掘り出し物をお買い得価格で購入できたと思っています。世間で言われてるパチもんリファービッシュの様に外装フィルムを貼ってキレイを装っているという訳でもありません。

出品数が多かったこともあり、おそらく法人や官公庁で使用されていたものの、あまり使用されてなくて良い状態で残り払い下げられたんじゃないかなと思います。リースアップ品なのかも知れません。とにかく状態は予想より良かったです。

ストレージをM.2 SATAからNVMeに換装

Lets’note CF-SV8RDの純正ストレージはM.2のSATA 256GBです。流石に256GBではWindows11の作業環境としては足りなさすぎるので、リカバリーディスクとして256GBのSATAを確保しておく目的もあり、M.2 NVMe 1TBのSSDにグレードアップすることにしました。これも想定内で1万円以内で予算を見越していました。

CF-SV8はΜ.2 SSDで、SATA/NVMeに対応しているので、最近安くなってきたNVMeにアップグレードすることにします。価格の逆転現象が始まっているのでより高速で性能の高いNVMeの方が割安感も高いです。

幸いAmazonのセール期間で値引きされていたため、1万円以内でKIOXIAのEXCERIA PLUS G3を購入出来ました。5年保証というのも安心です。Windows環境でKIOXIA製品を使う場合は専用の監視ユーティリティが使用できるのでストレージの健康状態の見守りも安心です。

スロットに差し込む部分(端子)の切り欠きがSATAとNVMeの見分けになります。SATAは切り欠きが2つあります。

ストレージ移行作業に必要だったもの

M.2エンクロージャ

ストレージを純正SATAからNVMeに丸コピーする為には、外付けのM.2対応エンクロージャが必要なので、SATA/NVMe両対応のものを選んで購入しました。これでNVMeへ移行もできるし、SATAを保管しておいて将来的に復元することがあっても対応できます。

万一、KIOXIAの1TB NVMeが故障した場合でも、純正SATAからまたコピーすれば入手した時のWindows環境を復元できます。その頃にはNVMe SSDも大容量になって安くなっているでしょう。多分KIOXIAのデバイスは保証期間内には故障しないと思いますが。

コピーツール(クローンソフト)

ストレージ換装のための丸コピー移行作業にはHD革命を使用しました。無償で利用できるアプリもあってありがたいですが、無償利用が出来なくなったりと状況が変化するので私はアーク情報システムのHD革命を購入しました。WindowsアプリなのでWindowsユーザーは持っていると便利なアプリの一つです。

Windows環境は玉突きで捨ててLinuxに変更しているので、今後はWindows環境のメインとするLet’s noteでライセンスを使うことにします。なお、HD革命は移行元と移行先の容量(サイズ)が違っていてもパーティションサイズを合わせてくれるので重宝します。(容量小->大、容量大->小も可能です。MBR-GPTの変換も可能。)

換装直後は起動エラーに遭遇

SATAからNVMeへのコピーだったので、換装して起動直後はWindowsのエラーが表示され起動に失敗しました。この対処方法としてはセーフモードで一度起動するだけです。セーフモードで起動すればNVMeのドライバが適用されるらしく、その後は問題なくWindows11が起動する様になりました。

当然ながらSATAからNVMeへのアップグレードなので起動速度も体感できるほど速くなりました。メモリーは8GBのままですが、SSDはNVMe 1TBで広々とした環境で活用出来ます。色々な用途に使えそうです。リソースを大食らいするWindows11なのでメモリーが16GBあれば申し分なかったですけどレッツノートはメモリーを増設できないので妥協します。

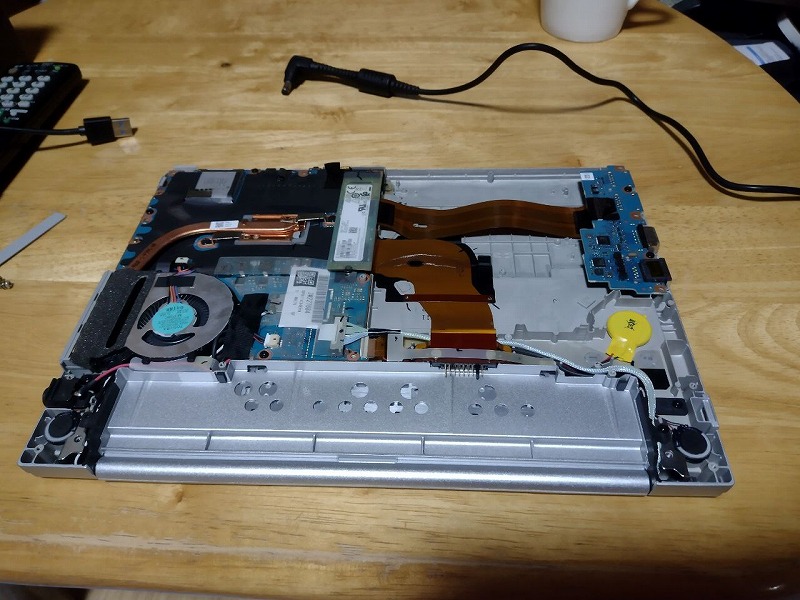

ノートPC本体が軽すぎるのも一長一短か・・

「Panasonic Let’s note CF-SV8RD」は軽いです。液晶ディスプレイを開く際に本体が浮いてしまうほど軽いです。両手でないとディスプレイを開けないという難点はあります。呆れるほど軽いのは、SSD換装の時に裏蓋を開けて納得しました。中身がスッカスカだったからです。

これを見てしまうと、冷却ファンが入っている事を除けばタブレット端末の中身とほとんど変わりはないですね。今時珍しくバッテリーが脱着式になっているのと、CPU冷却構造の違い程度でしょう。

本体左側にシステムボードが配置されていて、右側はフラットケーブルが渡っているだけのスッカスカなので重心が中央になく左側に寄っています。ネットワーク調査等に使用する際に片手持ちで使用することがありそうですが、その場合は重心のズレに注意が必要かなと感じています。

2.5インチHDDかSSDが入るであろうスペースが空洞になって空いていますが、フラットケーブル等は省略されているので装着できません。このモデルは完全にM.2 SSD仕様として割り切って製造されている様です。

おそらく、軽量さが売りのLet’s noteですから、グラム単位で軽量化するため仕様に無いパーツは削ぎ落としているものと推測します。メモリースロットも省略してシステムボードにメモリーを直接取り付けてありますから、メモリー増設も不可です。個人的な考えとしてはメモリースロットは省略すべきでなかったと思いますけどね。

やっぱり8世代以降のIntel Core i CPUは処理能力が高い

今回購入したレッツノートCF-SV8RDは、CPUがIntel Core i5-8365Uなのですが、動作させてみると8世代は流石に処理能力が高いなと感じました。Windows11の要求スペックが8世代以降と言われている理由の一つですね。8世代で劇的に性能が上がったと一般的に言われています。

もちろんWindows11の要求スペック的には一番古い世代のCPUになりますが、Core i5なのでやっぱり余裕があります。コア数4、論理プロセッサ数8は伊達ではないという感じです。負荷がかかると3.9GHzまでクロックが上がるのでWindows Updateも比較的短時間で終わらせることが出来ます。とかくWindowsはマシンリソースを食い散らかしまくるので、余裕が無いCPUの場合は延々とプロセスが動きまくってストレスでしかありません。

ノートパソコンの場合はバッテリー運用も重視したいので、バランス的にCore i5が最適な選択じゃないかと思っています。10世代位になるとi3で十分かも知れませんが、価格的にまだまだ高価なので7世代i5でちょうど良かったと思っています。

Let’s noteはドライバを公式サイトからDLして適用必須

レッツノートのドライバやファームウェア類は、パナソニックの公式サポートサイトで定期的に更新配布されています。モデル名や型番で抽出することができるので実機が手元にあれば楽勝でしょう。実際、現実が届いた状態ではレッツノートの特徴であるホイールパッドが機能しませんでしたが、公式サポートからドライバ類を一個ずつ適用していくと結果的にホイールパッドもきちんと動作する様になりました。

Let’s noteはこまめなドライバ類Updateが必須

レッツノートについて言えば、知人のLet’s noteがWi-Fi接続が不安定になる不具合に遭遇して相談されたことがあります。症状からしてWi-Fiのドライバを疑って公式サイトを探してみたところ、新しいドライバがリリースされていました。

手順通りアップデートしたら不具合がスッキリ解消されて「あの不調は何だったんだ?」という経験もしているので、自分でレッツノートを使用することになったことからも、今回は意識して最新版を適用しました。特にWindows10以降は大型アップデートでデバイスが正しく動かなかったりするので定期的にチェックが必要です。

Panasonicのドライバ適用は、いちいち手動で適用しなくてはならないという方式から、レッツノートは素人お断りな方針なのかな?と思いきや、いちいち細かい手順が記述された導入マニュアルが付属していてどっちなんだ?という印象も受けました。確実に言えるのはレッツノート(Panasonic)のサポートは良いということです。

快適装備を実装している

Windows10仕様で販売されたCF-SV8Rですが、公式サポートからWindows11関係のドライバ類が提供されているので現役で使用し続けられます。

まずディスプレイ解像度が高く、1920×1200ドット:約1677万色が12.1インチのディスプレイで実現されているのが凄いです。ディスプレイサイズが小さいので若干文字は小さくなりますがきれいに表示されます。

USB Type-Cポート(Thunderbolt 3対応)も1個あるので、ACアダプターの代わりにコンパクトなPD電源アダプターとUSBケーブルを携行するのも有りです。Thunderbolt対応機器は今のところ使っていないので恩恵を受けていませんが今後導入するかも知れません。

Let’s noteの特徴であるホイールパッドによるクルクルスクロールも調子良く動作するので、マウスを持ち運ばなくてもあまりストレスを感じずに済みます。すこぶる良い感じに動作してくれるので、若干窮屈なキーボードに慣れさえすれば快適にPC作業が出来そうです。

便利機能として、SV8には顔認証センサーが付いているのでWindows Helloの設定が済めばパスワードレスでログインや画面ロックを解除できます。Let’s noteの前に顔を出すと画面ロックが解除されます。指紋認証センサー搭載の機種も使っていましたが断然顔認証の方が断然手間はかからないです。

最後にSV8についてコメントしておく

今回、CF-SV8RDの極上品をお買い得価格で購入してM.2 NVMe 1TBにグレードアップして実用レベルに引き上げたのですが、メモリーが8GBしか実装されていないのはこの機種の弱点とも言えます。でも個人的には欲張った使い方をしなければ8GBで事足りることは職場のWindows11環境で確認済でしたのでこれで十分だと思っています。

何よりWindowsアプリを継続して使用し続けるための環境が手に入ったので、使い分けでLinuxパソコン(旧型)と上手くやりくりして行こうと思います。最近は自宅ではLinux環境がメイン環境になっていますが、動画編集等は慣れた有償アプリ(TMPGEnc)を使いたいのでWindows環境にも若干依存しています。確定申告もあるのでWindowsパソコンがあった方がe-Taxで処理出来るのでそこも依存していると言えます。(2024年度分はWindows10で対応できますが)

Windows11への移行は先送りとも考えていましたが、良いタイミングで掘り出し物に出会えたので逃さずゲットしました。SSDの交換(NVMe SSD 1TBへのカスタマイズ)も含めてトータル25,000円以内に収まったので、コレはコレで良い選択だったと思います。

追記:Linux用にLet’s note CF-SZ6Rも入手

キーボードにも慣れてきて、この軽量コンパクトさが気に入ったので、Linux環境でもLet’s noteを使いたいと思う様になりました。気軽に持ち運べるLinuxノートが欲しいと思ったのです。安価に済ませたいので第7世代Intel Core i5-7300Uが搭載されたLet’s note CF-SZ6Rを入手しました。

Linuxディストリビューションは、比較検証の結果、Linux Mint Debian Edition 6(LMDE6)を使用することにしました。Linux Mintはとても丁寧に開発されているディストリビューションなので、派手さはありませんが快適です。Linuxに必須と言われているコマンド操作もほぼ必要ありません。

手軽に基本的な環境設定を済ませましたが今のところコマンド操作は一度もしてません。debianではどうしても環境設定にコマンド操作が必要になりますが、Linux Mintではコマンド操作不要です。LMDE6は既にCore2 Duoの古いパソコンで使用して来ましたが、改めてLinux Mint開発チームのセンス良さに感心してしまいます。

Let’s noteのSV8とSZ6を、Windows11、LMDE6でそれぞれ使用していますが、快適さは断然SZ6(LMDE6)です。debian系のLinux OSはリソースをあまり消費しないので、引っかかるような動作が全くありません。Windowsはリソースを食い散らかすので過剰なほどマシンパワーに余裕がない限り引っかかる様な動作を避けられません。Windowsの場合はCPUファンも突然高速に回り始め、「なぜこのタイミングで?」という不可解な動作をします。

OSの脆弱性修正に伴うアップデートは両OSとも避けられませんが、Linuxは数分で終わるのに、Windowsは20分以上プロセスがリソースを食い散らかしてまともに作業ができなくなる症状が続きます。個人的な意見としてはWindowsはクソなOSだと思っています。

コメント

[…] Windows11対応のPanasonic Lets'note CF-SV8Rを中古で購入〜軽量コンパクトさが最大の武器で快適に使えている最近は自宅作業ではLinux(debian、Linux Mint debian Edition)環境を使っていて、ブログ更新 […]

[…] […]