ディスクコントローラー(IDE/AHCI)

先の記事でメモリー増設に苦戦したことを記したのですが、その時に気になったディスクコントローラーのIDE/AHCIモードについて今回整理することにしました。

IDEモードは古い方式、AHCIモードはWindows Vistaの頃から出始めた新しい規格らしいのですが、今は標準的に使用されているものと思われます。速度面でもAHCIの方が無駄が無くなって有利らしいので使わない手はありません。

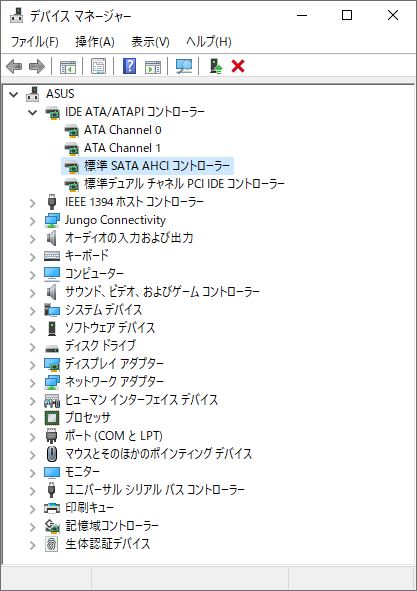

そこで現状をデバイスマネージャで確認してみたところ、やはりIDEモードでOSをインストールしているらしく、AHCIモードで動作する様にWindows 10を修正する必要があります。

とはいうもののさほど難しい話ではなく、Windows 10のレジストリをちょいちょいと修正して再起動し、そのタイミングでBIOSをAHCIに切り替えてやればその流れでWindows 10がAHCI対応のドライバを読み込んで起動してくれるらしいです。

レジストリを修正してAHCIに切り替える

Windows 10の場合はレジストリの2箇所を修正する必要があるとか。レジストリを触り慣れていない人はやめておいた方が良いかも知れません。あくまでも自己責任で。

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\storahci「ErrorControl」の値を「3」から「0」に変更

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride「0」の値を「3」から「0」に変更

Windows 10を再起動して、すかさずBIOS設定に入り、ディスクコントローラー周りの設定をIDEからAHCIに変更。これでPCを起動するとWindows 10が上手くやってくれました。

無事に「標準SATA AHCIコントローラー」が追加されました。

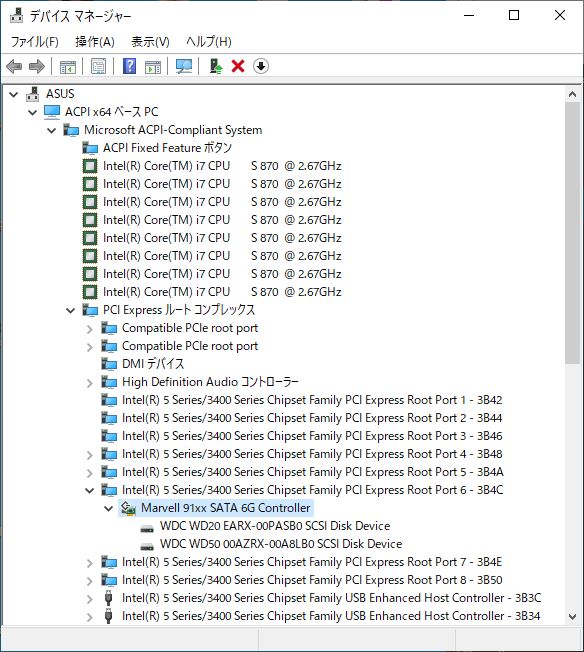

もちろんMarvell 91xxのポートに接続しているHDD✕2台も認識されていますし、デバイスマネージャの接続状態で確認しても問題ありません。

HDDの速度が改善された

HDDの読み取り・書き込み速度はベンチマークなどで計測していませんが、日常的に使っていてちょっと不便だと思っていたことに、コンピュータ内のハードディスクの空き領域を示すバーグラフがしばらく待たないと表示されないという課題がありました。

しかし、AHCIモードで動作させた途端にこのバーグラフがすぐに表示される様になりました。読み取りや書き込みの速度よりもこの動作がレスポンス良く改善された事がなにより私にとっては効果です。

だいたい、Windows 10はエクスプローラ(explorer.exe)の出来が悪くて良く固まる不具合(仕様?)が一向に改善されません。これは私のPCだけでなく職場で使っているPCでもそうですし、職場の仲間のPCも同じなのでやはりマイクロソフト品質の低さが原因だと思っています。

そんな一部が改善されただけでも嬉しい。ちょっと手間はかかったけど調べて対策してみて良かったと思います。

コメント

[…] ぼちぼち書くブログWindows 10 PCのHDD接続をSATA AHCIに変更~HDDの容量計算諸々が速くなったhttps://mypace.sasapurin.com/entry/change-sata-mode-ide-to-ahci/先の記事でメモリー増設に苦戦したことを記した […]